レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

最初に・・・今回は前半は釣りのお話しで、タイトルにあるように後半は釣りじゃないお話しですww

今シーズン初のマルイカへ行ってきました。昨年はワケあってあまり行けなかったこともあり、とっても久しぶりのマルイカです。行先は、千葉県の小湊。寿々木丸(すずきまる)さんにお世話になりました。

朝、港を出てすぐに船長からアナウンス。

「朝のうちはサバが多いかもしれないので、直結にしておいたほうがいいと思います~」

それを聞いて、5本のうち一番下だけ直ブラにしていた自分は、一番下も直結に変更。

小湊のマルイカ釣りのいいところは、港を出て10分程度の場所で投入することもある点。この日も、さほど走らないうちにイカの気配があったようです。しかし、水面でサバらしき魚のハネが・・・。鳥もかなり増えてきて、ヤバイ感じ。しかし、イカもいるようなので投入の合図。水深は60m弱で、意外と浅め。

で、幸先よく1杯めを掛け、巻いてくるとガタガタガクガクとやっぱりサバもちょっかいを出してくる。案の定、イカは外れてしまいました・・・。そしてその後もしばらくはサバの猛攻! 5回掛けて、1杯取れればマシという状況。

後半は、水深70~80mとやや深い水深を中心に攻めましたが、イカの触りは少なく、かなり渋い感じ。実はこの日、ワケあって小湊向きとはいえない、かなり軟らかめの穂先のゼロテンロッドを使いました。外房である小湊は太平洋に直接面した釣り場なので、穏やかな日でも波長が長いウネリは入ってきます。その点が相模湾や東京湾とは異なる、小湊という場所の特徴です。

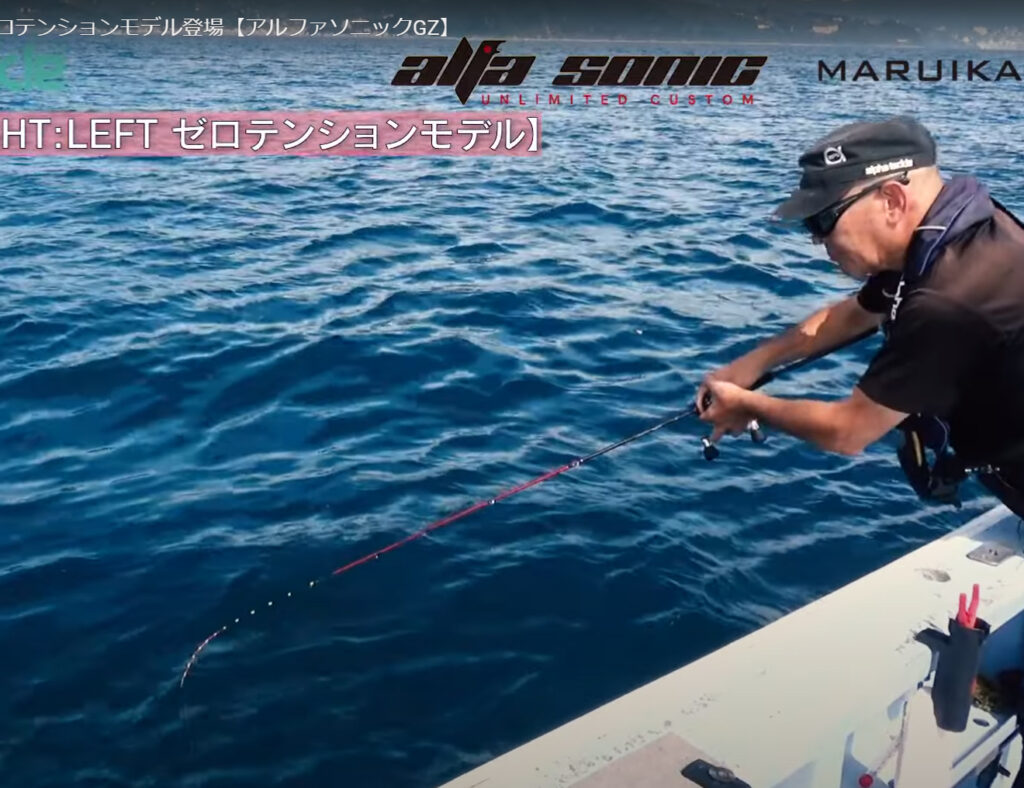

そんな小湊で使いやすいのは、ゼロテンモデルでもあまり軟らかすぎず、短すぎないロッド。現行品で言えば、アルファソニックマルイカGZの「160UL」がお薦めです。「167XUL」は、長さはあるものの、穂先の軟らかい部分が長いため、小湊のような釣り場では穂先が震えてしまいやすく、結局イカの触りが分かりにくくなります。

せっかくなので、小湊マルイカでの注意点というか、コツを少々。ゼロテン釣法前提のお話しです。

①穏やかな日でも、波長が長いウネリによる船の上下動がある=船が上がっているときはゼロテンを取りにくい⇒このタイミング(船が上がっているとき)では、無理にゼロテンを取らずに誘う。誘っているうちに、船が下がってきてゼロテンになった時に、誘いを止めてアタリを見る。また、釣りをしているときもウネリを見て、船が上がる前に誘いを止めてアタリを見るなどウネリに合わせた誘いと止めをする。

②仕掛けを落として着底する少し前からロッドを水平にしてすぐゼロテン状態を取れるようにするのは他の釣り場でも同じですが、自分は小湊の場合はロッドを水平より少しだけ上向きにします。そうすることで、着底時のゼロテン調整幅が少し大きくなるからです。ロッドがやや下向きになっていると、着底時に船が上がっているタイミングだとすぐにゼロテンがキープできなくなります。

③ロッドによっては、通常よりも穂先を少しだけ曲げた状態でゼロテンにするのも有効。ウネリによって船が下がった時に、ゼロテンよりもマイナス(つまり糸が弛む状態)になりやすく、その時に穂先が震えてアタリが出なくなる、またはラインが弛んでアタリが分からなくなってしまうのですが、それを防ぐためにほんのわずかですがいつもより穂先に掛かるテンションを強くしておく。穂先が最適な状態より曲がってしまうことも出てきますが、穂先が震えて分からないよりマシという考えです。それで意識しておくといいのは、その状態のときには「穂先が戻る」アタリが出やすいこと。実はこの日、軟らかめの竿を使っていた自分は途中からこの作戦に切り替えて、戻るアタリで掛けていきました。戻るアタリの場合は、イカが乗っているかすぐには分かりにくい時もあるので、アワセた後に乗っているかどうか判別するための巻きを長めにします。

久々のマルイカに四苦八苦しましたが、やっぱりマルイカ釣りは面白い!

なにがって、状況に合わせて工夫していき、それがうまくいったときが最高。

いよいよ4月。今シーズンのマルイカはどんな感じになるのか楽しみですね!

釣り船:寿々木丸(千葉県 小湊港)

寿々木丸ホームページ

寿々木丸キャプテンのブログ

とここまでは釣りのことでしたが、たまにはオマケのお話しも。

実は、自分は完全にたった一人で釣りに行くことは多くはないんです。誰か一緒のほうが楽しいですから。この日は平日に突然行くことにしたので、「釣りに行かない?」と前日の午後に声をかけてOKな人もそうそういないワケです。で、今回は単独で行動が自由なので、たまには釣りの帰りも楽しんでみました。

小湊から勝浦までは、そう遠くない。そして千葉の勝浦と言えば「タンタンメン」ですよ。

勝浦のタンタンメンは一般的なものと異なり「醤油ベースにラー油」「タマネギと挽肉」などといった特徴があります(もちろん店によってちょっと違ったりもしますが)。

詳しくは「勝浦タンタンメン企業組合」のページをご覧ください。

今回、帰りに立ち寄ったのは「はらだ」というお店。人気店の一つです。

はらだのタンタンメンは、柔らかなブツ切りタマネギ。自分がこの店を好きな理由です。見た目どおり、もちろん辛い! ただし「薄め」にしてもらうこともできます。麺もスープも、ちょっとずつ食べないと辛くてムセますよ~。あと、自分のように汗かきの人は、ハンカチやタオルを持って行くといいです。辛くても、自分はスープを全部飲みます。

はらだ(勝浦タンタンメン企業組合のお店紹介ページ)

※勝浦タンタンメンのお店は火曜定休が多いです。「はらだ」も火曜定休。

美味しくタンタンメンをいただいて帰り道。最初はそのまま帰るつもりでしたが、圏央道へと向かう途中の道端には菜の花がチラホラ。場所によっては見事に群生していました。そこでふと思い出したのは、昔見た、菜の花畑の中をローカル線の電車が走る風景。たしか、それを見たのはこれから乗る圏央道の市原鶴舞インターチェンジの近くだったような・・・。

思い出して行ってみたのは、小湊鐡道(こみなとてつどう)の高滝駅近く。タイミング悪く、電車は走ってきませんでしたが、こんな風景をしばし楽しみました。

興味がある人は千葉観光ナビのこのページをご覧ください。

千葉県では、日本の道100選にも選ばれている道沿いの花を楽しめる「房総フラワーライン」とか、牛や馬、羊がいる「マザー牧場」、今回も小湊へ行く途中でその前を通った「鴨川シーワールド」などなど、釣りの帰りにちょっと立ち寄って楽しめるような場所がけっこうあります。時間と気持ちに余裕があったら、たまにはそんなのもいいと思いますよ~。

アルファタックル・フィールドスタッフの柳沢テルです。

シーズンになり、マルイカの話題がちょくちょく出てくるようになってきましたね。自分も2回続けてのマルイカレポートで恐縮です。

本当は、少し前に富士五湖の一つ「西湖」へヒメマス釣りに行ったのですが、ひどい雨のうえにヒメマスは超ご機嫌斜めだったのでレポートに出来ずじまいでした・・・。西湖のヒメマス釣りにいい竿あるんですよ! でも、それはまた今度。

ところで、特にマルイカフリークというほどではない人でも、最近のマルイカ釣りでは「ゼロテンション釣法(通称:ゼロテン)」なるものが主流になりつつあることは知っている方が多いのではないかと思います。以前はオモリを底から離して釣りをする、いわゆる「宙の釣り」が主流でした。。

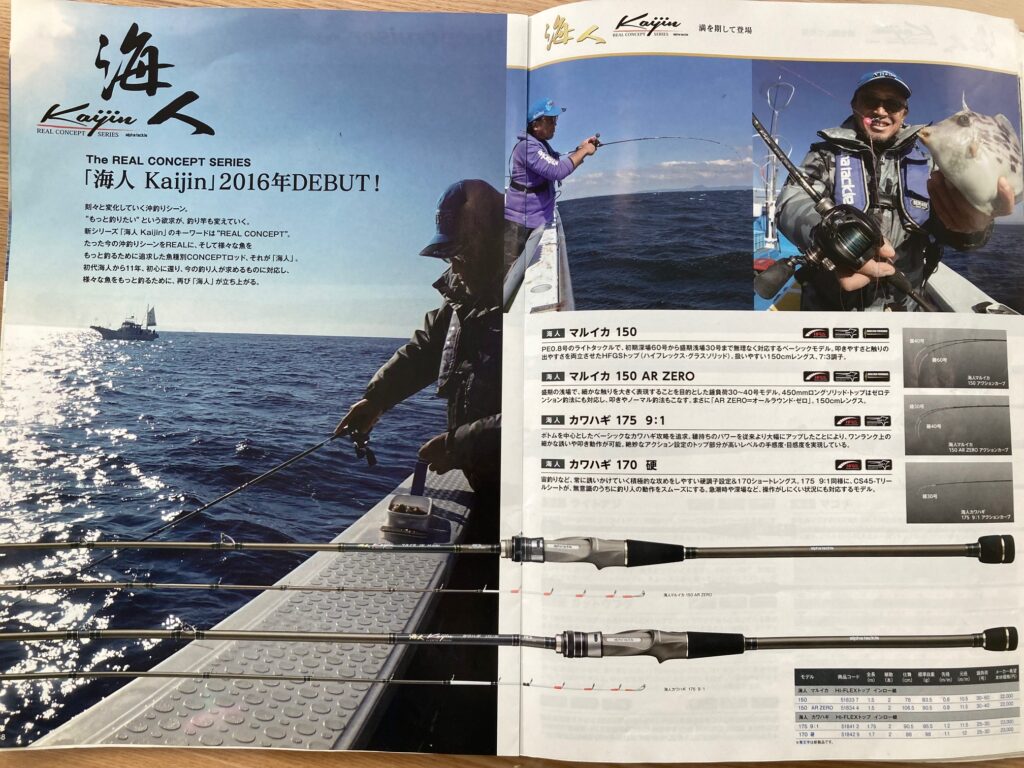

ゼロテンという釣り方が出てきて、アルファタックルでもゼロテン対応ロッドを発売したのが2016年なので、既に8年近くになります(アルファタックルは各メーカーの中でもかなり早くゼロテンロッドを出したほうでした)。そして今やゼロテンの人が少なくても7割、日によっては船中ほとんどの人がゼロテン、マルイカ初体験でもゼロテンから、とか、3年前にマルイカを始めたがゼロテン以外やったことがない、という人も少なくありません。

当時、大手メーカーからはゼロテンロッドは発売されておらず、スタンダードグレードながら絶大な人気となりました。

さて今回のブログでは、マルイカのゼロテン釣法と宙釣りについて、あらためて考えてみたいと思います。まず、ゼロテンション釣法におけるメリットについて。

非常に軟らかな穂先を備えた専用竿を使い、オモリを底に着けた状態にすることによって、マルイカの触りを大きく分かりやすく見えるようにできることが最大のメリットと言えるでしょう。また、オモリを底に着けた状態をキープすることで仕掛けが安定するということもメリットの一つに挙げてもいいと思います。

そして、やはりデメリットはあります。

①波の上下動が大きい時にゼロテンをキープするのが難しい

②風や波で穂先がブレやすく(穂先が軟らかいため)、アタリが分かりにくい時がある

③ゼロテンを取る時間を長くするとオマツリしやすくなる

④水深が深い時は糸フケが出やすく、アタリが取りにくくなる時がある

⑤ロッドによってアタリが出やすい角度が違う

⑥穂先が非常に軟らかいため、ロッドの破損リスクがある(ゼロテンではないロッドと比較した場合)

といったように、実は多くのデメリットがあります。

勘違いしないで欲しいのですが、今回このブログは「宙の釣りも見直そう」というテーマもありますが、当然ですがゼロテンを否定するものではありません。ただ、ゼロテンをやるときは、上のようなデメリットがあることを分かっていたほうがいいです。

上に挙げた6つのデメリットのうち①~④は、宙の釣りではあまり気にしなくて良いことになります。つまり、荒れ気味の天気や水深が深い場合、無理をしてゼロテンするのではなく宙の釣りに切り替える、という選択肢があるわけです。

いっぽう、宙の釣りでのデメリットは何か。

- イカのやる気がないとき、竿先に出るアタリがかなり小さくなることがある

- 波がある時は船の上下動によって仕掛けも動くため、仕掛けが一点で静止する時間が短い

他にもデメリットと言える点はあるかもしれませんが、こうやって改めて挙げてみると意外と少ないですね。

逆にメリットと言えるのは

①初めての人でもやりやすい

②オモリが宙にある=道糸がたるまず「糸フケ」が出ない

③イカが浮いているときに対応しやすい

というようなことかと思います。

①に関してですが、船の上下動が少ない時は慣れていない人でもゼロテンキープができると思いますが、波がある時などは難しくなってしまいます。宙の釣りでは、オモリが底に着いたらリールを3回程度巻けば、それでアタリを取れる態勢になるため簡単です。

②については、自分は特に水深が深い時に宙釣りでのメリットが大きくなると考えています。水深が80mを超えてくると仕掛けを落としてすぐの時は道糸が潮の影響を受けてわずかにたわんでいる場合が多く、そのためイカのアタリが出にくくなります。宙の釣りでも底に着くまでは同じですが、底について素早くリールを巻いて錘を浮かすことによって道糸が張りやすくなります。ゼロテンでも、最初にリールを巻いて落し直せば道糸が張りますが、再びゼロテン状態にするまでにタイムラグが生じ、最もイカが反応する投入直後においてそのタイムラグはとてもマイナスになります。

③イカが浮いているときですが、ゼロテンでもスッテの数を増やす、スッテ間隔を長くする、錘の部分の糸を長くすることなどで浮いているイカに対応できますが、宙釣りではリールを巻くだけなので対処がとても簡単。

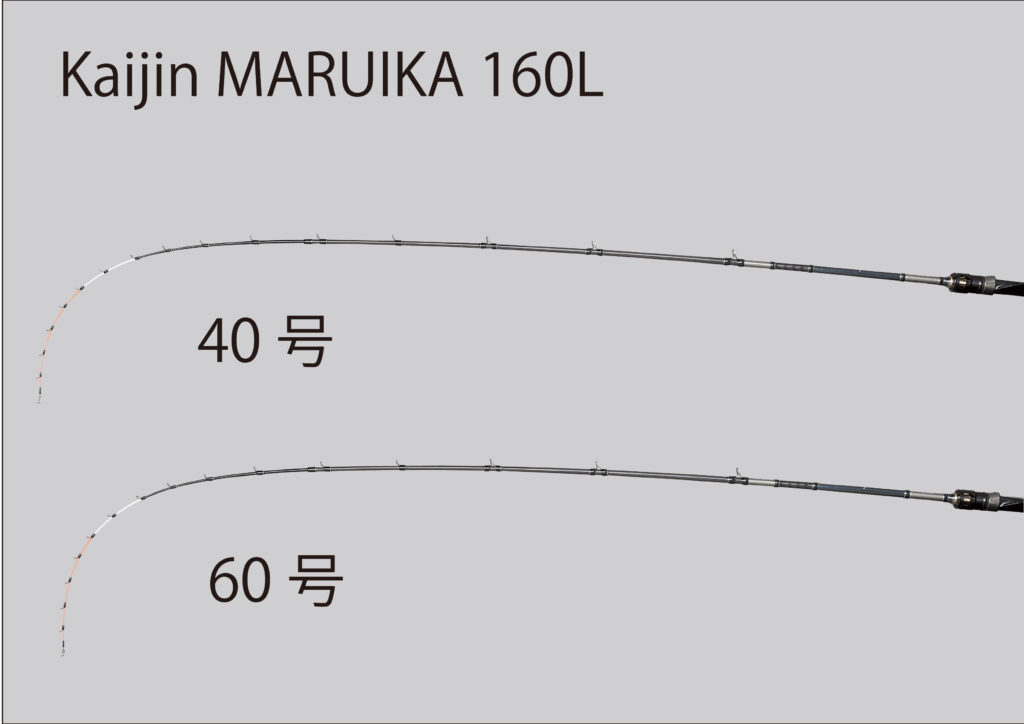

とここまで書いたように、宙釣りでのメリットは無視できない面があります。いっぽう、ゼロテンでももちろんメリットはあり、状況に応じて宙の釣りとゼロテンを使い分けることが理想的であると言えなくはありません。しかし、宙の釣りとゼロテンでは、それぞれの釣法に適したロッドがけっこう異なるという点が悩ましいところです。ですが、両方をうまくこなせる便利な存在のオールラウンダーモデルがあるのです。アルファソニックで言えば「145UL」がそれです。また、今年の新製品であるKaijinマルイカ160Lもそういったモデルです。

ゼロテンション釣法が主流、というよりほとんどとなってきた今だからこそ、今一度「宙の釣り」について考えてみました。今季、水深90~100mを攻めているときに、自分もあらためて「宙の釣りのメリット」というものを考え直してみました。なぜか。理由は単純で、アルファタックル・フィールドスタッフのなおちんこと井上直美さんはそういった深場を攻める時期でも宙の釣りでコンスタントに竿頭もしくはそれに近い釣果を出しているからです。

もちろん、マルイカ釣りのエキスパートである彼女だから、という面は多々あるのですが、水深が深い時やゼロテンを取りにくい波・風がある状況では「宙の釣り」が活きてくるのも事実。また、ゼロテンと宙の釣りをミックスしたスタイルもあります。「ゼロテンがいい」「宙釣りがいい」ということではなく、皆さんもあらためてこういったことを考えてみてはいかがでしょうか。

今季はアルファソニックマルイカGZや新生Kaijinマルイカの登場によって、アルファタックルのマルイカロッドが大充実。しかし、それだけにロッド選びで悩む人もいると思います。悩んだ時は、ぜひお問い合わせください。メール、フリーダイヤルのどちらでも大歓迎ですよ!

製品ページ

●アルファソニックマルイカGZ

●アルファソニックマルイカ

●Kaijinマルイカ