レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

またまた懲りずに鹿島の大鯛狙いに行ってきました。新製品の瀬戸内テンヤゲームのS230H&S240H+を携えて、何とか1枚、大物を獲るために、今回は苦手な午前船から、午後船まで1日通しで茨城県鹿島港の義心丸さんから出船です。

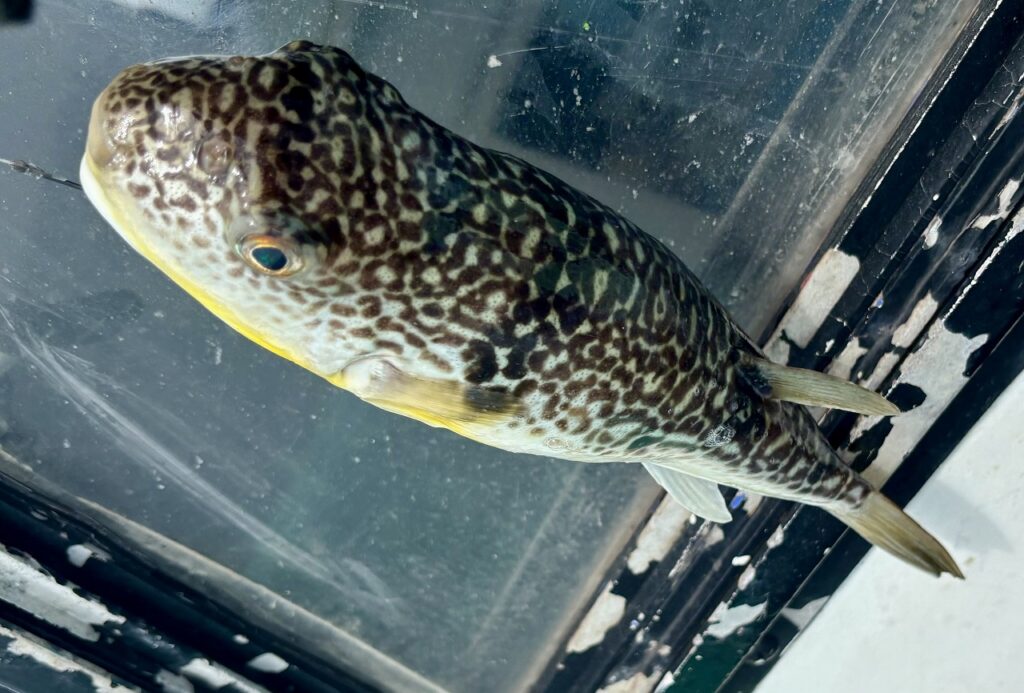

最近の状況は、浅場の12~19mくらいの砂地をパラシュートを入れずに横流しするスタイルですが、当日の情報では前々日までの南風やウネリの影響で水温が下がり、真鯛の反応が消失してしまったようで…結局、ポイントは北に約1時間前後走り、少し沖めの29~31mラインからでした。潮が緩く、ほぼ無風ベタ凪の状況でしたのでただプカプカと浮いて流れている感じになってしまいました。開始早々からポツポツと魚のアタリがありますが、ハナダイやショウサイフグ、トラフグ、ホウボウなどが多く、真鯛はあがりません。少ししてようやく小型の真鯛が上がりますが、それも続かず大物らしき掛かりがありますが、全部イナダ~ワラサクラスの青物ばかり…

すると急に船内が騒がしくなり、右舷で青物とは違った引きの大物が掛かったようで…暫くお客さんがやり取りしてあがったのは7kg超の特鯛でした。その後も青物交じりに今度は右舷前方のお客さんに大物がヒットし、こちらも5㎏の大鯛でした。青物が非常に多い状況ですが、条件が良くないもののチャンスはありそうです。

ただ大物のヒットパターンは底にステイ…最も私の苦手な釣法です(笑)暫く試しては見ますが、鯛とは違うアタリばかりで、我慢できません。

瀬戸内テンヤゲームのS230HもS240H+も細身の上、全体に良い感じにハリがあって非常に軽いので、なるべく底に少しでも安定させるように8~10号のテンヤを使用しましたが、潮が非常に重い中でも楽にテンヤを動かせて疲れることも無く、確実に微細なアタリまで取って掛けられました。ベタ底ではハナダイやショウサイフグばかりでしたので、少し底上3~4mまでリアクションを入れて誘うスタイルに戻します。するとリフトが終わって0テンション状態でフォール中にトップが入りました。鯛っぽい明確な食いつきです。掛けると元気に叩きながら、僅かにデュライズS3000XGXのドラグを出します。しかし狙っているサイズよりだいぶ軽いです…ロッドはきれいに真鯛特有の突っ込みをいなしながら、余裕のロッドパワーで魚を浮かせてきます。浮いてきたのは状態の良い1.6㎏の中鯛でした。そしてこのパターンをS240H+に持ち替えて試すと、連発できました!ですが今度も小さく…良い感じに元気に引いて楽しませてくれますが、1.4㎏の良型真鯛でした。どうにも大鯛が来てくれません…その後も外道や小鯛は釣れますがチャンスは無く、前半の午前船は終了となり港に戻りました。

続いて後半戦の午後船ですが、朝とまったく同じポイントですが、南風が強めに吹いてきて、潮流も朝は0.3ノットしかなかったのが、1.8ノットと激変してしまいパラシュートアンカーが投入されました。海面も軽く波立っていて鯛狙いには少し状況が良くなったように感じます。船長のアナウンスと共に活きエビを付けてキャストしますが、まだパラシュートアンカーが利いていない為、テンヤが斜めに流れて戻ってきてしまいます。下は砂地でしたので、底付近を斜め引きして寄せていると一瞬カツンという小気味良い硬い口で啄んだようなアタリ?のようなものを感じました。魚と信じて、少しライン送りテンヤを戻すと追撃のアタリ!!と分かるS240H+のトップが振れます。状況的にラインが斜めになり、掛けにくい態勢でしたが、S240H+の長さとハリの強さを使って横に大きく合わせると掛かりました…が重量感は無く、魚の感触はありますがすぐに船まで寄ってきます。ラインが弛まないように船下まで巻き続けると重みが急に増し、魚も針に掛かっていると気付いたのか、急に下に向かって突っ込み始め、ドラグ音が鳴り響きます。振り幅が大きくしっかり叩くので…真鯛と確信しましたが、最初の感覚からだと重量的には2㎏くらいかなと思いましたが、元気でストロークは短いですが、強く叩き続けてなかなか上がってこないので慎重にロッドパワーを信じてやり取りしていると…白く大きな影が見えて、あがってきたのは68㎝とやや短いながらも尾筒のとても太い4㎏を超える大鯛でしたwwなんとかミッション完了です(笑)

その後も良い状況が続くかと思いましたが、潮が速くなりすぎたのか、風も強さを増してしまい、何かが噛み合わないのか船中では外道や小鯛はポツポツ当たるものの、良型からのコンタクトは無く後半はあまり良いところ無く終了となってしまいました。

最近はタチウオテンヤで遊んでばかり?で鯛釣りをしていなかった事もありましたので、久しぶりの大鯛に選ばれて一安心できました。kaijin瀬戸内テンヤゲームの実力もまだまだ余力があると感じることができましたので、今後しばらくはこの2本をメインロッドにして大鯛特鯛を狙っていくことになりそうです。

今後は産卵期を迎えて厳しい状況も予想されますが、また急に大鯛祭りになることも十分ありますので、さらなる大物を釣るためには通い続けるしかないと痛感しました。撃沈の可能性もありますが、やはり釣りに行かない事には絶対大物には出会えません(笑)

【タックル】

ROD:alphatackle Kaijin瀬戸内テンヤゲーム S230H/S240H+

※ロッド解説

今季新発売の瀬戸内海でのリアクションテンヤ対応ヘビーロッド。瀬戸内海でのキャスティングをして探るリアクションテンヤ釣法は、ボトム着底からエビが跳ねるような強めのアクションを連続させつつフォールを繰り返す。それに合わせ、操作性をアップするためにベリー部を強くしているのが特徴。

今回、岡崎さんからは実釣レポートと別に以下のようなインプレッション報告をいただきました。

「S230H、S240H+のどちらも非常に軽くて細身ですから手感度も目感度もしっかり出ますし、バランスも良くて1日通して使っても腕や手首の疲れは殆ど感じませんでした。真鯛を掛けた後は、固い叩きの引きにも綺麗にいなして対応できましたし、良い感じにハリが強くて魚を浮かせる十分なバットパワーもありました。既に私の釣り仲間たちは興味深々なようでデュライズに引き続き、購入を決めたようです(笑)キャストして広範囲を探りながら、最近では横流しで重めのテンヤを使うことが多いスタイルにはピッタリかもしれません。特に飯岡や鹿島では時期は限られますが、活きエビを使用できますので、まさにリアクションテンヤロッドが最適な気がします」

”瀬戸内”とネーミングされていますが、岡崎さんのインプレッションにあるように「キャストして広範囲を探る」「横流しで重めのテンヤ」といった状況にはかなり良いモデルと言えます。今まで以上に積極的に攻めていきたい人にもいいと思いますよ。

REEL:tailwalk DURIZE 3000S XGX

ライン:tailwalk PowerEye WX8 0.8号+フロロ3号

テンヤ:遊動8~10号

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

今年はどうやらイサキの“アタリ年”のようで、どこの港でも良型がコンスタントに釣れていて、持ち帰りの規定数(バッグリミット/多くの港では50匹)いっぱいまで釣るアングラーが例年以上に見受けられます。

そんななか「洲崎のイサキが港前で釣れ始めた」との情報をキャッチ。さっそく洲崎・佐衛美丸さんを訪ねました。

今回持ち込んだのは「kaijin マダイ ゲーム 210/FSL」。

私が使っているのは一世代前の青いブランクモデルですが、現在の仕様では「215/FSL」と5cm長く、黒とシルバーを基調とした渋みのある落ち着いた外観になっています。

FSLは“フルソリッド”の略称で、GSSカーボンソリッド(無垢のカーボンブランク)を採用したバットジョイントモデル。反発が強すぎず、粘りのある特性が魅力で、60号のプラビシを使用するLTコマセマダイにはぴったりの仕様となっています。

実はこの竿、深場や潮の速いエリアで150〜200gのヘッドを使うタイラバにも相性が良く、御前崎や太東沖でのタイラバでは速潮対策として“必ず持っていく一本”になっています。

今シーズンのイサキはタナさえ合っていれば十分釣れますが、洲崎でも効率よく数を伸ばすには、いくつかのコツが必要だと感じました。

その一つが「追い食い」、もう一つが「効果的なコマセの撒き方」でした。

今回お世話になった佐衛美丸さんでは、指示ダナで仕掛けを止め、群れを寄せて釣るスタイルが基本です。そのため、シャクって泳層を探るタイプの8:2〜7:3調子の竿よりも、6:4調子の「kaijin マダイ ゲーム 215/FSL」のほうが追い食いをさせやすく、私はお気に入りになっています。

また30cm以上の良型が多い今シーズンにおいて、ハリスを太くするとアタリが減ってしまうジレンマにもFSLの柳腰がきっちり仕事をしてくれます。数釣りが醍醐味のイサキ釣りで、釣趣と機能性が絶妙のバランスで楽しめるのが特長です。

続いて「コマセの撒き方」について。

コマセというと、遠くの魚を船の下へ呼び寄せるために撒くと思われがちですが、実際には「魚を船の下に留めること」と「自分の仕掛けに口を使わせること」が主な目的となります。

船長が魚群の上に船を止めてくれているので、釣り人が撒くコマセは、いかに“タイミングよく”撒くかが勝負になります。私が意識しているのは、「投入直後」「アタリを待っている間の“ここぞ”という瞬間(※100%勘頼り)」「魚が掛かったタイミング」の3点です。

特に魚が掛かったタイミングで竿先を軽く煽ってコマセを振り出すと、効率よく追い食いを誘発する場面がたびたびありました。

この日は、船中の約4割の方が規定数の50匹を釣り上げる好釣果となりました。サイズも良型揃いだったこともあり、ほとんどの釣り人がクーラーボックス満タン。イサキの最盛期突入を実感する一日でした。

ぜひ、各港、各船長の“釣らせるスタイル”にマッチした竿をアルファタックルからチョイスして、旬を迎えたイサキ釣りの釣味と味覚を存分にお楽しみください!

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE2号

コマセビシ:60号

仕掛け:船宿仕掛け(ハリス1.7号/全長3m)

▼船宿:佐衛美丸 千葉県館山市 洲崎港

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

今年、駿河湾と相模湾はムギイカの当たり年。沼津近郊の夜釣りでは束(100杯)超えは珍しくなく、相模湾(こちらは日中)でも竿頭60~70杯をキープしています(5月半ば現在)。

で、5月15日に私も相模湾のムギイカへ行ってきました。船は三浦半島・小網代の翔太丸さん。

あ、そうそう、ムギイカってのはスルメイカの子供で、相模湾~駿河湾あたりでの呼び方です。麦の収穫時期=初夏に獲れることからそう呼ばれます。

この日の出船は朝6時頃。濃霧なので、船はゆっくりと。

濃霧ということもあって近場(小網代沖)から釣りスタート。朝から順調。オケがだんだん茶色になっていきます。

自分の仕掛け。ムギイカ狙いなので、プラヅノ中心。この写真のツノは8センチですが、ヤリイカ用11センチでも可(注:ダブルカンナはオマツリしたときに大変なのでやめたほうがいいです&マルイカスッテ用スナップが入らない場合も多いデス。お薦めはコレかな~)。合計9本で、上の6つが直結。事前に聞いた話から、かなりブルー系に偏らせています。下はラッキーマルイカ狙いでしたが・・・あまり意味はなかったですね。ただ、下のほうにはイカが掛からないとしても、仕掛け全体を長くするためには必要です。

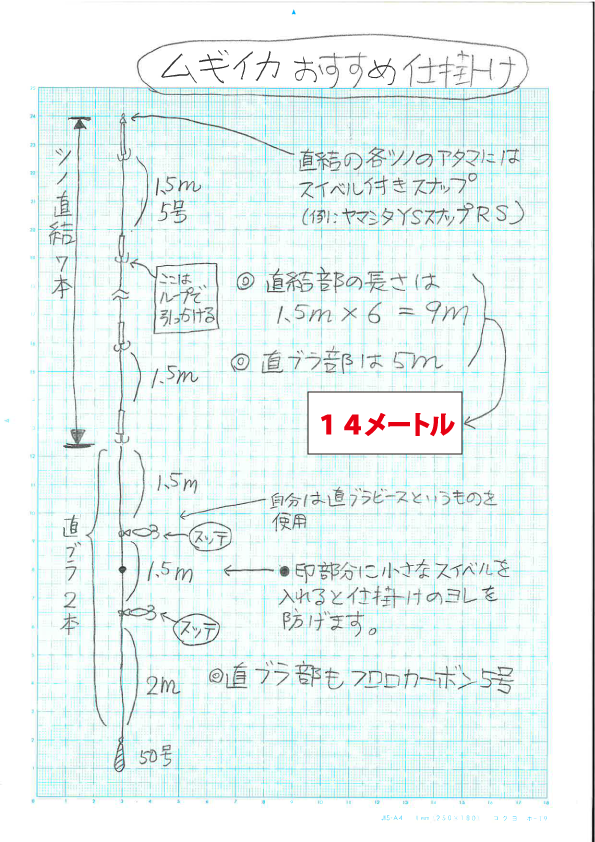

【仕掛け説明】・・・興味がある人は、上の図と説明をじっくり見て&読んでくださいネ。

写真では下3本が直ブラでスッテにしてますが、自分のお薦め仕掛けの詳細は上図の通り。ムギイカ狙いなら直結部分はオールプラヅノでいいです。しかし、今年少ないとはいえマルイカをちょっと期待したい人は下2本の直ブラにはスッテを付けるといいですね。幹間は1.5m。ムギイカは上に高い反応が出ることが多く、仕掛けは長いほど有利。しかし、扱いやすさを考えると上のような感じが現実的です。これなら14mカバーできるわけです。ゼロテンでは、底を切れない=仕掛けの長さが底からカバーできる範囲。宙釣りなら底を切って釣りをするので、多少仕掛けが短くても巻いて上げることでなんとかなりますが、それでも仕掛けは長めが有利。9本は、扱うのがなかなか面倒くさいので、直結6本+直ブラ1本にしてもいいと思います。それでも10mほどカバーします。それより短くなるとムギイカでは不利になってきます。逆に、慣れている人ならオール直結の10本くらいまでチャレンジしましょう。自分のお薦めで下が直ブラなのは、長い直結で自分がミスしない自信がないから(笑)

どんな仕掛けでも、オモリ部分は最低1.5m~できれば2mで仕掛けを少しでも上げたほうがいいです。

あと、幹糸は全て5号。自分はマルイカでも5号です。乗りは変わらず、仕掛けは絡みにくい。ムギイカの時は、仕掛けが絡みにくいことはとても重要。5号の仕掛けが売ってなければ自作しましょう。

この日は、この長い仕掛けでもムギイカが付いたのは上から4本目までが一番多かったです(8割くらい)。前半はやはりブルー系が強く「濃いブルー」「薄いブルー」の2色が大活躍。今回の状態ならブルー系を上の7本のうち最低3本は入れるといいですね。

仕掛けが長くてツノやスッテの数が増え、イカが多点で掛かると仕掛けがヨレやすくなります。それを防ぐために、直結のスナップはスイベル付きがいいです。また、自分の直ブラ仕掛けはビーズを使い、直ブラ部はラインが1本なのですが、途中に小さなスイベルを結んで入れてヨレ対策。各所にスイベルがあることでかなりヨレ防止となります。

それと、オマツリ防止のためにオモリ号数は船長指示を必ず守ること。長い仕掛けでオモリを軽くすると落下時に仕掛けが流されやすくなり、オマツリだらけになります!

そうそう。ムギイカ釣りは、多点掛けも多く忙しい釣り。3つ4つ掛かっていたら、いちいちイカをオケに入れずに足元に落としておきます。次の一投で仕掛けを落下させているときに足元に落っことしたイカをオケに入れるのですが、何もないとイカが流れていってしまったりします。なので、自分は水が流れていく方向にタオルなどを置いて「堰き止め」とします。たったこれだけの、大したことないことでも効果大。釣りの効率アップには重要です。人によっては、立派な自作堰き止めグッズを持ってきてますネ。

出船してから3時間くらいは濃霧でしたが、9時半過ぎから晴れてきました。実はこの時点で40パイほど釣っていて「今日はかなりイケそう!」と思っていましたが・・・

途中から探索時間が長くなり、こんな写真を撮ってもらう余裕も・・・朝の状態だと、写真撮るヒマなんて無かったです。

この日の最終釣果は45杯。つまり後半は・・・。反応があっても乗らなくなり、群れの移動も早く・・・。まぁ、イカあるあるですよ。でも、ここのところあまりイカ釣りに行けていなかったので、船中3番目は自分的には「なかなか頑張りました」。

希望的観測も入れると、ムギイカはまだまだ楽しめそう。ムギイカは、やはりマルイカ釣りとは違う楽しさ・難しさがあります。アワセにしても、触り(アタリ)が出た時に瞬発的に合わせるのではなく、ちょっとゆっくりめに竿を上げるほうがいいです。また、チョコチョコピコピコとした触りが多い時、自分はそれで合わせずにタタキを入れて、一瞬止めてからロッドを上げます。多点掛けになりやすい。

今回お世話になった翔太丸と小菅哲也船長(通称てっちゃん船長)。いつも陽気で、的確なアドバイスをくれます。

翔太丸ホームページ

おまけ。小網代からすぐのところにある「松原農園」の直売所では、美味しい野菜を売ってます。もうちょっと後になると美味しい枝豆「はねっ娘」が出てきます。

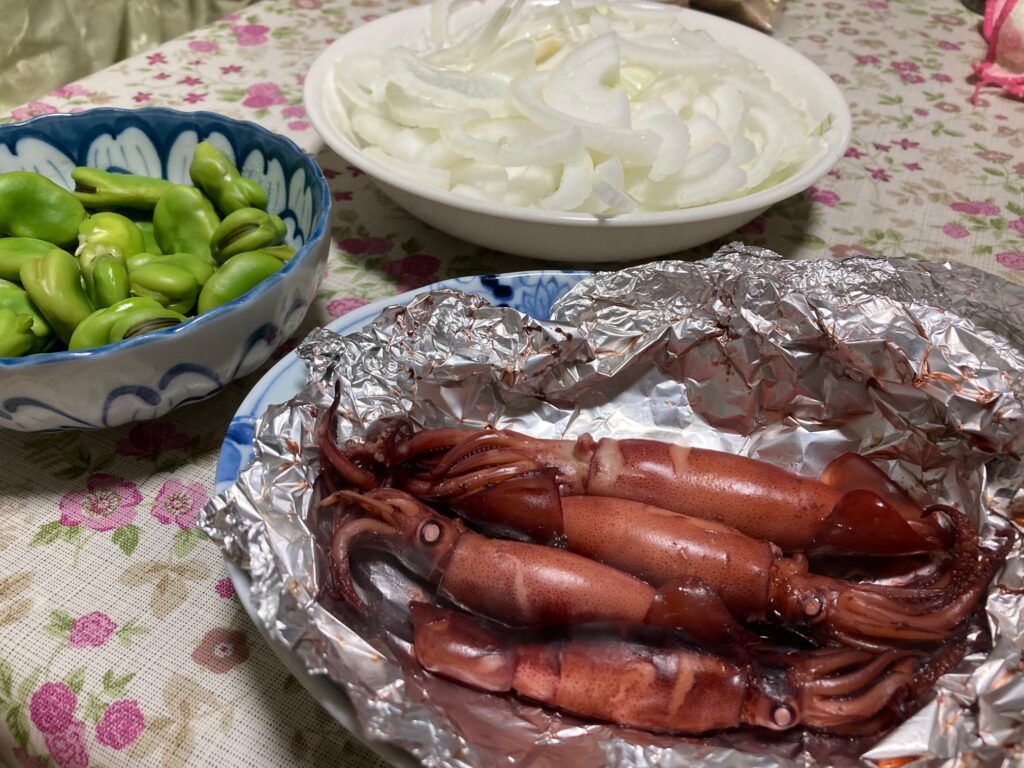

で、晩ご飯のおつまみは松原農園で買ったそら豆とサラダ玉ねぎ。そしてもちろんムギイカ。ムギイカは沖漬けにしておいたものを、ただホイルにくるんだだけの「ホイル焼き」。これが美味いんです。自分の沖漬けタレは「ダシつゆ2:酒1:ミリン1」の割合で混ぜたものを500mlペットボトルに入れ、その中に擦ったショウガを加えたもの。500mlで今回のような小さいムギイカなら50杯くらいは漬けられます。

ムギイカの沖漬けを1杯ずつラップにくるんで冷凍し、それを輪切りにしたルイベもお薦め。小さなムギイカは、たいして解凍しなくても輪切りに出来ます(逆に、解凍しすぎると輪切りにしにくい)。自分の場合は既にショウガも入っているので、何もつけずにそのまま食べちゃいます。

沖漬けのタレを作るのに良く言われるのは醤油:酒:ミリン=1:1:1。ですが、沖漬けのタレには、みんなけっこう自分なりのレシピがあって、色いろ工夫するのが楽しいです。友人はショウガではなく鷹の爪(唐辛子)を入れたりしてますね。

ムギイカは、難しいところがあるとはいえ基本的には釣りやすく、イカ釣りをほとんどやったことがないという人にもお薦めです。マルイカ釣りをやってみたかったけど、難しそう・・・などと思ってこれまでにチャレンジしてこなかった方。今年は初チャレンジにうってつけ!ぜひぜひ行ってみてください!

最後に、アルファタックルお薦めのマルイカ(ムギイカ)タックルをご紹介します。

【ロッド】

●Kaijinマルイカ160L

●アルファソニックマルイカGZ160UL

ご予算が厳し~、という人にはスタンダードグレードのKaijin。しかし、上級モデルのアルファソニックは穂先部にトルザイトガイドを搭載していることもあって感度が高いです。このどちらもゼロテン&宙釣りのどちらもこなすオールラウンドモデル。なので、例えば上の図の仕掛けほどではなく直結5本+直ブラ2本でも、ムギイカが上ずっているときは底をきればいいのです。その意味で、この2つはゼロテン専用モデルのアルファソニックマルイカGZ167XULより、慣れていない人のムギイカ向きと言えるのです。自分はゼロテンオンリー、と言う人にはもちろん167XULです!

【リール】

アルファソニックから出している、かなり買いやすく性能も良いリールが「ディーノ船150」です。定価は税抜1万円。このダブルハンドルモデルがお薦め。ラインキャパシティは1号300m。下巻きをして0.8号200mくらいがマルイカとしてはちょうどいいくらいです。不精せずに下巻きをして、糸を全て巻いた状態でスプールにほぼいっぱいくらいにしましょう。0.8号の場合は、リーダー3号を1.5~2mくらいFGノットやPRノットで接続します。1号ならスイベル直結でもいいのですが、結び目が切れてしまう可能性があることと、一番上のツノの上からPEラインだとイカにとても見えやすくて良くない、という面があります。

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

茨城県鹿島旧港の義心丸さんから真鯛狙いで行ってきました。

最近は浅場で良いサイズの真鯛が上がっているので期待です。

風は南東で少し吹いている程度でしたが、前日までの低気圧低下によるウネリがまだ少し残っていて、あまり真鯛釣りに適したコンディションではありませんでした。さらに朝の出ていた船によると狙いのポイントにはまったく魚の反応が無く、蛻の殻という情報でした…

灘の大鯛ポイントを諦め、沖の水深26~29m前後の岩場~砂利場などを流して、真鯛を狙っていきます。

幸い、一投目からアタリが有り、ポイント入れ替え後は必ずと言って良いほど何かしらの魚からのコンタクトがある状況です。しかし、魚が小さいのか魚種が違うのかアタリが小さくてしかも掛かりが悪く、やっと掛かったのはハナダイでした。そのような状況で時折、小型の真鯛は顔をポツポツと見せますが、良型の真鯛は現れません。岩礁のせいか底付近ではカサゴが入れ掛かりになってしまい、パターンを少し変えて底から3m~4m付近をエビを追わせるように誘います。するとコッコッコッと真鯛らしいアタリがあり、合わせると僅かにドラグが出ます。あがってきたのは1㎏超の良型真鯛でした。今日はこのパターンかな?と思いつつ、同じパターンでトレースして来ると、今度は誘い上げからの落とし込み中にグッとロッドが入りました。掛けるとロッドが一瞬止まり、おやっ⁉っと思った瞬間に一気に斜めに走り出しました。走りのストロークが長くてロッドをグイグイと青物によくみられる引き方をするので、これは青物…と自分含めた周りの人たちも全員思っていましたw ただ不思議と一度止まると、今度はショートストロークになり、時おり鯛のような叩きも見せます?? デュライズのドラグをやや緩めにしていたこともありましたが、ゆっくりやり取りしていると、抵抗が弱くなり浮いてきて……白い魚体……2㎏超の良型真鯛でした(笑)

今日はこのパターンかもしれないとほぼ確信を得て、今度も同じパターンを試しますが…三度目はありませんでした。。。ここでポイント入れ替えして、再度試すと…やっぱり来ました!今度も1㎏半くらいの良型wただやっぱり大鯛には届きません。中鯛止まり…これも最近鯛釣りに行っていなかったので当たり前ですが…頻繁に通い続けないと大鯛には会えません(笑)

ちなみに今回新しく持ち込んで試したtailwalkの新しいスピニングリール、デュライズ3000S XGXですが、巻き心地もスムースで、ドラグの滑り出しが非常に滑らかで安定していますので、大鯛が来ても真っ向勝負できそうです。次回は新しいロッドと組み合わせて再チャレンジしたいと思います。

その後も終わりまでポツポツと外道が多数混じりながら時間となり、納竿となりました。釣りとしてはアタリが多く、テンヤ真鯛のリハビリとしては十分でしたが、やはり大物チャンスが欲しかったのが心残りです…水温も低くベイトも居るので、まだもう暫くは鹿島で大鯛を狙うチャンスがあると思いますので今後も大鯛を狙いたいと思います。真鯛の自己記録を更新したい方は今がチャンスかもしれません。

釣果:真鯛6枚、他ハナダイ、カサゴ、ホウボウ、ショウサイフグなど沢山w

【タックル】

ROD:alphatackle Kaijin テンヤマダイ 240MH/240H)

REEL:tailwalk DURIZE 3000S XGX

ライン:tailwalk Power Eye WX8 0.8号+フロロ3号

テンヤ:遊動8~10号

レポート:フィールドモニター 二上あや

ひとつテンヤや巻物(ジグ&タイラバ)を使い、真鯛、ハナダイ、ホウボウ、カサゴやソイなどをターゲットにし、釣れた魚全部が本命というテンマキ船に乗って来ました。

時期的には、大鯛がチャンスあるようでワクワクです。

前日の午前船は魚の喰いが悪かったようですが、本日はどうなるのでしょうか?

5時定刻に出船。40分程度走り、実釣開始。

私は一つテンヤタックル。水深は25m前後で、やや風波があったので誘導式の10号からスタート。船の揺れがあるので、あまり大きな誘いはせず、優しくそっと竿を動かし、魚にエサを見つけてもらえるようステイを長くします。

間も無く反対舷で真鯛がアタリますが、痛恨のバラシ。

お隣で友人がショウサイやホウボウを釣り上げますが、私はアタリが遠く魚信が欲しい所です。

誘いを入れずズル引きをしてみたり、固定テンヤにして8号にしてみたり、底に置いたまままにしたり色々試しましたが、なかなか反応ありません。

遠投して広く誘うのが有効とアドバイスを頂き、海人テンヤマダイ230MHで軽快にテンヤを投げます。しっかり張りのあるブランクでキャストがしやすいので、仕掛けが狙った所に落とせるのが気に入ってます!

何流しか目に、テンヤの号数を6号まで落としてみると待望のアタリが!ビシッと合わせが決まり、竿が弓なりに曲げられ良く引きますが、引きが怪しい‥。ジージーとドラグを鳴らしながら上がって来たのは、ホシザメ‥。釣れた魚が全部本命ですが、こちらは残念でした。

次にアタリがあったのも、また同じような引きでホシザメのお替わり‥。

またアタリ!って竿を曲げたけど、鯛の3段引きもなく、またサメかな?も思っていると、近年飯岡・鹿嶋エリアでは、個体数が減っていると噂のイシガレイ!ヒラメに見間違える良型でした。

その後反対舷1kgアップの真鯛が上がりましたが、私達の舷ではハナダイ、ショウサイフグ等が上がりますが、真鯛には出会えずに終了となりました。

しかし、釣れたイシガレイはとても美味しく頂きました!

【タックル】

ロッド:海人テンヤマダイ230MH

リール:テイルウォーク スピーキー3000S XGX

釣り船:植田丸(茨城県 鹿嶋旧港)

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

茨城県・鹿島港の植田丸さんから春めいてきた海の様子を見にロング便で行ってきました。ポイントは南方面で銚子灯台が割と近くに見える水深30~40m前後でした。

南風が強めに吹いていたことと水深がややあることもあって「Kaijinテンヤマダイ240H」を選択して臨みました。このKaijinテンヤマダイ240Hはベリーからバットにかけて張りがあり、バットは大鯛相手でも十分に強く、かつ穂先は多少の強風でもブレる事無く、魚からのコンタクトをしっかりと目感度と手感度で伝えてくれます。全体のバランスも良く価格もお手頃な方ですので、これからテンヤを始める方にもおススメできます。

今回はノッコミが近い春の大鯛狙いでしたが、釣れる真鯛はまだ小型が多く、最初のうちは魚体が真っ白で活性はかなり低くアタリも遠めでした。

活性が低いせいか、底から3m前後の少し上の棚を狙いますが殆どアタリが無く、ほぼ底付近を静かに漂う感じの方がアタリ多く貰えました。魚種は豊富で真鯛、ハナダイ、カサゴ、ホウボウ、メバル、ショウサイフグ、トラフグ、その他にエサ取り多数で魚数だけでも20匹を超える春らしい五目釣りができました。真鯛は残念ながら1kgちょいが最大でしたが、船中では1~2㎏前後がときおり顔を見せていましたので、もう少ししてタイミングが合えば中鯛大鯛祭りが始まるかもしれません。釣れた鯛はエビ類を吐き出していたのでやる気が少し出てきたようで今後が楽しみです。

真鯛9枚、ハナダイ2枚、カサゴ5尾、ホウボウ、メバル、ショウサイフグ2尾、トラフグ、その他エサ取り多数…

本日もなかなかの悶絶釣行でした(笑)

ROD:

alphatackle Kaijin テンヤマダイ 240H

alphatackle アルファソニック テンヤゲーム 220MH

REEL: スピニング3000番

ライン:tailwalk PowerEye WX8 0.8号+リーダー フロロカーボン3号

テンヤ:遊動8~10号

レポート:フィールドモニター 二上あや

渡りの大ダコが狙えるこの時期の常磐沖。

是非とも良型を釣りたくて、食べたくて行ってきました。

東京湾でマダコ釣りと言えば、錘は30号前後ですが、常磐では80号〜100号をメインに使います。

当日は暴風予報・波高の為、大ダコが期待出来る大竹沖ポイントではなく、那珂湊沖でスタート!

日の出前の真っ暗闇の中、水深20〜30メーターを80号錘で小突きますが、爆風の上に底潮早すぎて.あっという間に80号の錘の仕掛けが払い出して釣り辛い。

そんな中でもみんな真剣に小突き、マダコを誘い出しています。

すると、隣でエギの上にケミホタルを付けて誘っていた友人の竿が曲がります。

暗いうちは、光でアピールするのも良さそうです。

やがて日が昇り、辺りが明るくなると、ポチポチ船内にマダコが上がり始めます。

そしてその時は来ました!

Kaijin餌木タコ180MHで小突いてると、何やら重さを感じる。でも潮で勘違いしてるのかも知れないと、確認の意味を込めてじっくり小突く。小突きを止めてみると、やはり重い。これは間違いないと、竿を立て合わせてみると乗った!一定の速度で巻くと、本命マダコの登場です!

常磐タコ釣りは、大ダコに備えて電動リールも良いと思いますが、私はKaijin餌木タコ180MHのメリット「軽くて小突きやすい」を活かせるように、電動リールではなく軽量の手巻きリールを選択しました。

片手で小気味よく小突居ていると、柔らかな穂先が… ん?

抑えられるような重みがある。

これは!?と一呼吸待ってから合わせると、キター! 先程より重みがある! バラさないように慎重に巻くと、本命サイズアップに成功!!

無事お正月に美味しいタコが食べれそうです。この時期の常磐タコ釣りはかなりの人気の釣り物なので、ご興味ある方はお早めの船宿予約をお勧めします。

【釣行データ】

ロッド:Kaijin 餌木タコ180MH

リール:中型手巻きの両軸リール

釣り船:仙昇丸(せんしょうまる) 茨城県ひたちなか市 那珂湊港

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。暖かな11月で年末感皆無の2024年でしたが、12月の声を聞いてから一気に歩みを早めた冬の気配。今年も12月の解禁以来、数型共に順調で5kgクラスも上がっているとの情報をキャッチ。日立久慈港「大貫丸」から出船しました。

今回持ち込んだのは「Kaijinライトヒラメ240/FSL」と、ニューフェイスの「Kaijinライトヒラメ215/FSL」。どちらもライトタックル(以下LT)ヒラメ専用竿で、「240/FSL」はカーボンフルソリッドの竿身とチューブラーのバットセクションを持つ絶妙な調子のワンハーフ仕様。「215/FSL」はフルソリッドブランク・バットジョイント仕様で軽快なフィーリングが持ち味のLTらしいショートロッドです。

まずは今回、初登板の「Kaijinライトヒラメ215/FSL」のファーストインプレッションから。画像はLTでは中心的な60号錘を背負った立ち姿。本来ならロッドホルダーを使わずに、持ち前の軽快さを楽しみたい竿ですが、竿の調子を見て貰うために竿掛けに固定しています。刈込み(風下舷)の流しで竿先は船底へ向かっていますが、言うてもこの程度。アタリの見やすい曲がり具合です。

続いて、刈込舷でより前に仕掛けを出す攻めの80号錘の場合。この日は風が強く流しが速かったため、ここまで曲がりましたが、バット(竿元)にはまだ余裕があります。実釣には全く差し支えありませんが、個人的にはここまで来ると「Kaijinライトヒラメ240/FSL」に持ち替えるかなぁ、といったところでしょうか。払い出し(風上舷)の流しの時には「215/FSL」を、刈込みの流しでは「240/FSL」に持ち替えて攻略する、という楽しみ方もアリだと思います。

──で、この日の釣り。

日の出前は何人もの竿が一斉に曲がって、船長と中乗りさんのタモが追いつかない程の高活性な日並みでした。やがて陽が高くなるとアタリは落ち着いたものの徐々に釣れるサイズがアップする好展開。解禁から1週間ほど経っていましたが、この海域の豊穣を目の当たりにする釣況でした。

強めの風に押されて流しが早く、どちらかというとノーマルタックルに分があるような日並みでしたが、50号〜80号錘を臨機応変に付け換えて仕掛けを安定させながら、アタリが期待出来るラインを流す。この釣りを可能にするのは、ある程度の長さがある「Kaijinライトヒラメ240/FSL」ならでは。更にカーボンソリッドの穂先が可視化する目感度の高さが、払い出しの流しで道糸を長く出すと微かになってしまう初期アタリの重みの変化をつぶさに捉え、遠くのバイトでも強靱なバットセクションを活かしたストロークの長いアワセで確実に鉤を撃ち込むことを可能にします。

カメラを置いて竿を出したのは7時過ぎでしたが、取材の片手間でもギリ座布団サイズの70cmを頭に7枚を獲れる絶好のヒラメ日和でした。解禁間近の好釣が落ち着く頃、楽しみなのがイワシの到来。船長も「イワシが来れば型モノも狙っていけます」と太鼓判を捺す日立沖の“寒ビラメ”。曲がりに定評のあるアルファタックルのヒラメ竿で、大判にも安心のやりとりと、常磐ものの冬の味覚を存分にお楽しみください!

釣りビジョンで放送中の「きょうも大漁!関東沖釣り爆釣会」にて、7代目リーダー・百川晴香さんも「Kaijinライトヒラメ240/FSL」で人生初のヒラメをキャッチします! 水温低下で状況一転、活性ダダ下がりとなった日立沖のヒラメを相手に、丁寧なエサ付けとタナ取りキープの基本テクニックだけで、竿頭にあと1枚の釣果へと漕ぎ着けます。2025年1月20日の放送をどうぞお見逃しなく!

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE1.5号(300m)

先糸:フロロカーボン6号150cm

ハリス:フロロカーボン6号75cm

ハリ:角セイゴ17号/トリプル#8

ステイト:エステル3号40cm

オモリ:50〜80号

▼船宿:大貫丸 (茨城県日立市 日立久慈漁港)

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

たまにはこんなお題で。

アルファタックルと言えば「船の竿」というイメージが強いかと思いますが、リールもあれば便利グッズもあるのですよ。

イカ師絶賛! その名もイカ~す袋!

釣ったイカを入れる袋です、ハイ。

この袋のいいところは、かなり大きなサイズのイカでもすっぽりと入れられる60センチという長さがあること。美味しいイカを美味しいまま持って帰るには、クーラーの中の氷にイカを直接触れないようにして、イカを1パイずつ袋に入れるのが理想的。そうすればクーラーも汚れないし、もし誰かにおすそ分けするときだってそのまま渡せる。袋に入れたまま冷凍すれば、冷凍ヤケも防げるし。

このイカ~す袋は、極厚ポリエチレンの袋なので、とっても破れにくいのです。だから、この袋に海水とイカを入れて、酸素を注入して輪ゴムでギュッと止めて「活きイカ」で持ち帰ることもできちゃう! イカしてるでしょ! チャック付きの「贈答用」もあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

濡らさない! W.T.C バッグシリーズ

船の上は、晴れている日でも濡れないことはないですよネ。そして当然、濡らしたくないものはある。

そこでこのW.T.Cシリーズ。W.T.Cってナニ? Water Tight Coating の略なのですが「熱可塑性を持つポリウレタン系の樹脂によるコーティング」で、このコーティングを施すことによって防水性・耐水性・撥水性が飛躍的に向上するのです。アルファタックルのW.T.Cシリーズは、しなやかなナイロン生地にW.T.Cコーティングを施しているので、使わないときはコンパクトに畳めちゃう。また、縫製ではなく「ウェルダー加工」という熱圧着で各所を加工しているので、そこから水が入ってくることもない。

持ち運びしやすいサイズのドライタンクとトートバッグの2アイテム。ドライタンクは30×19×24センチでレインウエアや財布、タオルなどを入れるのにちょうどいいくらいの大きさ。トートバッグは60×20×58センチとかなりの大型なので、ニーブーツやライフジャケットを入れてもまだまだ余裕。今の時期に必須のかさばる防寒着を楽々入れておける。

このW.T.Cシリーズ、かなり使えます!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

コスパがいいって、こういうこと。アルファタックルの小型両軸リール ディーノFUNE

アルファタックルのリールって・・・ちょっとマイナーな存在になってしまってるんですが、もちろんイイモノあるんですよ。ぜひ紹介したいのが、この「ディーノ船」。メーカー希望小売価格は8,000円(店頭売価はもっと安い)。安い! 自分はマルイカとカワハギでのメインリールにしています。

ギア比は、7.3:1。個人的には、このくらいのギア比はマルイカとカワハギで最も使いやすいと思ってます。ベアリング数は3+1。価格が安いだけあってベアリングは少なめですが、そもそも両軸リールのベアリングは、スプールの両サイドとハンドル軸に入っていれば機能的な問題はありません。ブレーキはマグネット方式。カワハギではキャストすることもありますが、マグネットブレーキはキャストに慣れていない人でも扱いやすいのが良い点。ブレーキの強さは外側のダイヤルで調整しますが、船釣りでキャストする場合は最大にしておきます。その逆に、キャストしないマルイカでは最小にして落下スピードを上げます。マルイカとカワハギの場合はダブルハンドルモデルを使いますが、ラインキャパシティは1号300m。万が一、高切れしても釣りを続けられるキャパシティ。下巻きして1号または0.8号200mでもいいですね。

シングルハンドルモデルもあって、こちらは2号200m。1.5号なら300m。タチウオやライトヒラメ、ライトアマダイにちょうどいいです。

このリール、コンパクトな扁平ボディなのでパーミングがすごくしやすいのもいいところ。マルイカやカワハギのように、ひっきりなしに誘いを入れる釣りでは、操作性が良いという点は重要。そして、自分はこれを2シーズン使ってきましたが、トラブルレスで丈夫! 値段が安いリールでも充分以上に使えるといういい例です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

タチウオロッドって、実は・・・

さて、最後はロッドのお話で締めましょう。

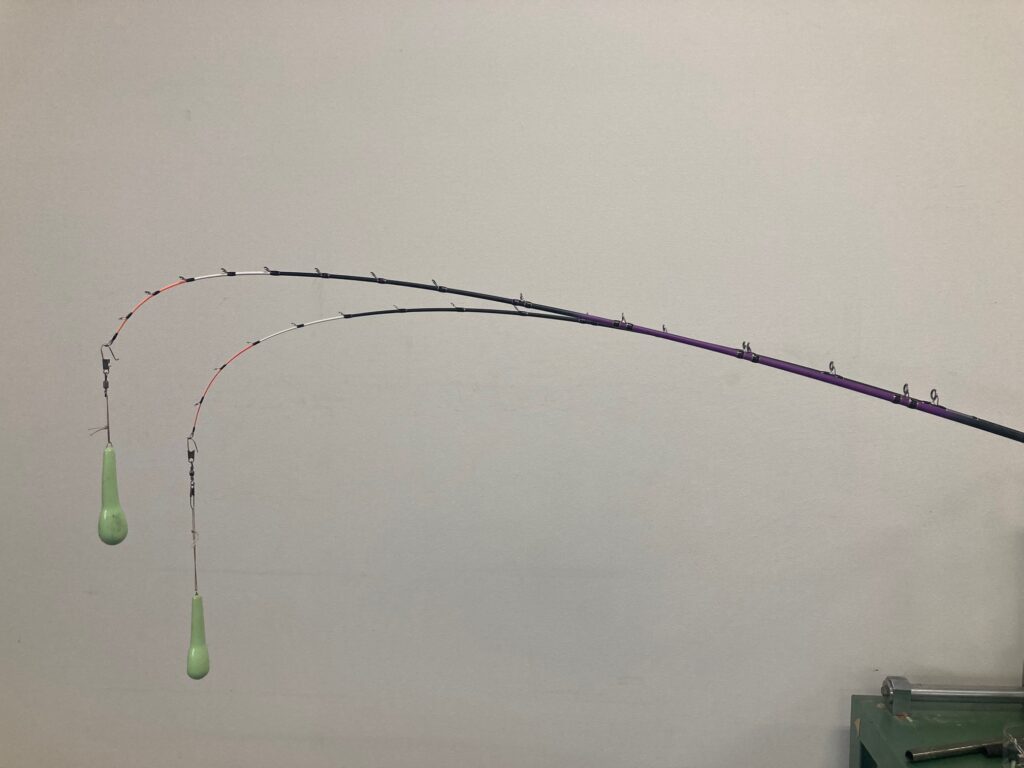

すっごく昔のことですが、アルファタックルの船竿で「夢人タチアマウィリー210」というモデルがありました。1つのモデルでタチウオ・アマダイ・ウィリーシャクリの釣りに使えます、という超欲張りな竿でした。ですが、実は全く無理なく使えちゃうんです。昔も今もタチウオやアマダイのロッドは先調子のロッドが使いやすい。だいたい8:2くらい。使う錘号数はどちらも60~80号。竿の長さは1.8m前後と、ロッドに求められる主要スペックはほぼ同じと言えます(注:昔は少し長め=特にアマダイはそうでした)。だから、タチウオロッドは、今でも「先調子のライトゲームロッド」を使うような釣りに流用できちゃうのです。もちろん、タチウオテンヤの40~50号にもいいです。

アルファタックルでは現在アマダイの名前を冠した専用モデルはないですが、アルファソニックやKaijinのタチウオはアマダイにもバッチリなんですよ。

錘を下げている上の写真は、アルファソニックタチウオ180MHと、Kaijinタチウオ180M。下げている錘は、どちらも80号。あまり曲がっていないほうがアルファソニックタチウオ180MH(錘負荷40~100号)で、もう1本はKaijinタチウオ180M(錘負荷30~80号)。

錘負荷のMAXが20号違うので、そのせいもありますが、Kaijinのほうがやや曲がります。どちらにするかは好みですが、タチオウテンヤにも使う人はより先調子であるアルファソニックのほうがいいかもですね。また、アルファソニックはチタントップCTSなので、やはり感度面では上です。アマダイで考えた場合は、小突き誘い重視の人はアルファソニックで、ゆったりとした誘いはKaijinのほうがやりやすいといった感じではないかと思います。また、東京湾では60号でのコマセ五目の釣りがありますが、その目的ではアジの口切れを防ぎやすいKaijinのほうがいいです。

そうそう「タチウオテンヤの竿も色いろ使えるの?」と思った人もいるでしょう。アルファソニックタチウオテンヤの175や190、アルファソニックタチウオテンヤGZなどのように穂先が極端に曲がるモデルは、汎用性が高いとは言えません。アルファソニックタチウオテンヤ190Mのように、あまり極端な曲がりではないモデルは同じように汎用性が高いです。

自分は、毎年初釣りは友人が仕立ててくれる三浦半島・剣崎のイシダイ五目に行くのですが、今度はアルファソニックタチウオ180MHを使ってみようと思ってます。この釣りも、ウィリーシャクリと一緒でガンガン誘うし、イシダイの口にしっかり針を掛けるには、これくらい先調子がいいんですよ。

皆さんも、いろいろ使ってみてください。あ、もちろん無理がない範囲でお願いしま~す。

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

シマアジも一段落、秋風に誘われて出掛けたのは大原の「ひとつテンヤマダイ」。お気に入りのニューロッドを手に、富士丸さんから出船しました。

今回持ち込んだのは「Kaijin テンヤマダイ 240L」。カブラを操作し易い長さがあり、食い込みの良い穂先を持つ繊細な調子のロッドで、コストパフォーマンスにも優れています。特に、凪模様の浅場がメインとなる秋の釣りに最適で、初心者にもぜひおすすめしたい一振りです。

──で、この日の釣り。遊動式のカブラ(17.5g)を装着して沖へと繰り出しました。初めての流しからマダイの反応は上々で、開始1時間で早くもツ抜けを達成。500g以上の“塩焼きサイズ”のみキープし、それ以下の個体は魚体に触れずに船べりでリリースするという、自分なりのルールで釣りました。

「秋は底を釣れ」というマダイの格言はありますが、そんな釣りをしているとたちまち幼魚サイズのマダイやフグ類に食い荒らされ、エサがいくらあっても足りません。着底直後に素早く底を切って、サイズアップするタナを捜しながら良型のアタリを選んで掛けて行きます。

いつもは遊動式のカブラ専用竿として使っている「Kaijin テンヤマダイ 240L」ですが、あまりに好調に釣れるのでいつもの鋳込み式のカブラも試してみました。

結果はご覧の通り、柔軟な調子でありながら、竿を曲げながら魚の重みを乗せてフッキングすれば、硬い上顎を貫通させるパワフルな一面も体感出来ました。これまで手に馴染んだオールラウンダーの「230MH」も用心で船に持ち込みましたが、「240L」一本で一日楽しめると確信しました。

──とはいえ、富士丸さんはこれまでに100m以上の深場や激流の潮の中で大鯛を狙ってきた経験もあり、今回はお守り代わりに持参したテンヤタチウオのタックルでも試してみました。非常に興味深い体験が出来たので、その結果はまたの機会に。

かくして、この日の釣果はキープした500g以上のマダイが21枚。本来のキーパーサイズである“鯛飯サイズ”(約300g)も含めれば、30枚を超える釣果となり、入れ掛かりの一日を堪能しました。今回は数釣りのレポートとなってしまいましたが、こうした小型の群れの中にも7キロ、10キロといった大物が潜んでいるのが秋のマダイ釣りの醍醐味です。シンプルな道具で挑む“ひとつテンヤマダイ”で、秋の味覚を大いに楽しんでください!

▼タックルデータ

竿:Kaijin テンヤマダイ 240L(画像左・手前)

リール:スピニングリール 3000番台

道糸:PE0.8号

リーダー:フロロカーボン2.5〜4号4.5m

テンヤ・カブラ:5号(17.5g)前後

付けエサ:冷凍エビ

▼船宿:富士丸(千葉県いすみ市大原港)