レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは。フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ・のりおみ)です。

2025年の新製品が続々と店頭に並び始めましたね。今回、待望のLTアジ専用ロッドの新作2本を、さっそく東京湾のさまざまな船宿で試釣させていただきました。その使用感をレポートします!

今回お借りしたのは「ライトアジFT」と「アルファソニック ライトアジ」の2モデル。どちらも巷で話題の「ライン引き釣法」を強く意識したモデルとのこと。ここでざっくり「ライン引き」についてご説明しましょう。

この釣り方は、コマセカゴを海底から一定の幅でシャクり上げ、海中に帯状のコマセの煙幕を作り出し、その中を仕掛けが通過することでアジの食い気を引き出すというもの。剣崎のイサキ釣りや相模湾のウィリーシャクリでは昔からおなじみのスタイルで、LTアジの黎明期から一部の腕利きが実践して来たテクニックです。これが近年「攻めのライトアジ釣法」として注目を集めています。

まずは「ライトアジFT」。

手に取りやすい価格帯ながら、必要十分なスペックを備えたモデルです。画像は、東京湾で一般的なミンチ用40号ビシを背負わせた際の曲がり具合。

リールを装着して持ってみると、第一印象はまず「軽い」。最近人気のデジタルカウンター付きリールを装着しても穂先がスッと持ち上がり、取り回しがさらに軽快に感じられます。

「ライン引き釣法」への対応はもちろん、「底を取る」「コマセを振る」「アタリを取る」「巻き上げでバラさない」といった基本性能はどれも上々。これで希望小売価格が14,000円というのは驚きです。「最初の一本におすすめ」と言ってしまうにはもったいないほど、幅広い状況で活躍できる一本です。

また、全長170cmのショートレングスは、船上での操作性が抜群。休日などの混雑時でも、振り子の要領で仕掛けを船縁から離して投入し易く、オマツリ防止にも効果的です。センターカット2ピース仕様で、電車釣行にも嬉しいコンパクトな仕舞い寸法も見逃せません。

続いては「アルファソニック ライトアジ」。

こちらはメタルトップ(CTS:コンポジットチタニウムソリッドトップ)を搭載し、より高感度な釣りを可能にする一本です。写真は40号ビシ使用時の曲がり具合。

この竿の使用感は、ひと言でいえば「面白い」。

竿先が可視化する海中の様子というのは、魚の口にハリが入る“アタリ”のみならず実は様々な情報があるんですが、例えば「ビシを突っついてる魚が居るな」なんてことまで察知できるのがこのCTSという穂先なんですね。これまでは手感度で「ん、触った?」くらいの認識だった反応が、こうして目視でハッキリ読み取れると、魚がハリ掛かりしていなくても「このレンジに魚が居る」と確信を持って釣りを組み立てられる。船長が「反応あるんだけどな〜、喰わないな〜」とボヤくのがアナウンスする前に分かってしまう。じゃあどんなシャクリなら口を使うのか、と「次の次の一手」を考える事が出来るのは大きなアドバンテージになると思います。

これまでLTアジと言うと7:3と8:2の2本の竿を船に持ち込んで、魚の反応や釣り方によって持ち替えていたのですが、7.5:2.5と表記される絶妙な調子によって1本でニーズを満たしてくれているのも専用竿ならでは。波が高くてバラシがちとか風が強くて手前まつりしがち、なんて時にはクッションゴムを付けたり、コマセマダイのようなテーパー仕掛けにすることでスローな魚にも快適な釣りが出来ることを書き添えておきます。

気負わず楽しめて、なおかつ美味しいマアジが釣れる「LTアジ」。

その“手軽さ”と“奥深さ”は、この釣りの魅力そのものです。そして今回の2本のように、それぞれのスタイルに対応した専用竿があるというのは、アルファタックルの「釣り人に寄り添う姿勢」の表れだと感じます。

是非みなさんも、ご自身の釣りにフィットするタックルを見つけて、東京湾のブランドフィッシュをたっぷり楽しんでください!

<IMG_006.JPG>

▼タックルデータ

竿①:ライトアジFT

リール:小型両軸リール

道糸:PE1.5号

コマセビシ:ミンチ用ライト40号

仕掛け:船宿仕掛け(ハリス1.5号/全長2m)

レポート:フィールドモニター 川嶋正嗣

個人的に赤い魚が好きなもので、ちょっと良い情報が入るとムラムラ?してしまう?わたくしです。今回伺ったのは、静岡県・網代港の「ゆたか丸」さんです。

梅雨入りしたはずですが、天気は良好ベタ凪。

釣況は最近はオナガはポチポチ、そろそろカツオの準備もしてとの事でしたので「スタンディングバウト1652」を予備とし、本命には、私のお気に入りの万能ロッド?「ディープオデッセイ アカムツ220」を選択しました。

注)オナガは標準和名ハマダイです。

朝一からサバが元気が良く、サバ対策の大きく切ったサバやイカタンもサバに食われます。このサバは邪険にしないで下さい。餌になります。ただ大きく切った分、サバが沢山釣れる事はなかったので、一定の効果はあったのか? 船長も察して、ポイント移動をまめにしてくれていました。

途中、カツオの反応が出たようなので、カツオ釣りに。20m付近に巨大反応らしいのですが、コマセに反応せず。そんな中でも、何とか良型カツオを釣り上げ、お土産確保。同行の釣り仲間何名かにもカツオが取れました。

カツオ釣りも中々厳しそうなので、オナガ狙いに再度チャレンジ。サバが居なくなり、ここでオナガのアタリが出てきます。私も小さいながら、3連発。すいません。写真は撮りませんでした。当日はあまり大きなオナガは上がらず、仲間がキロオーバーを上げたに留まりました。

そしてアタリが遠のき、再度カツオチャレンジとなります。時間的にここのポイントで最後のようです。相変わらず、カツオは口を使わず、アタリも無し。そんな中、船長の棚指示が広くなり、30m〜20mと指示が出たので、下から探ってみたところ、途中でロッドが押さえ込まれ、ラインが出ます。前半のカツオとはちょっと重みが違ったので、慎重にやり取り。上がってきたのは、キメジでした。

想定はしていたものの、クーラーボックスは35ℓ。遠征には大型クーラーを用意しないとダメですねーと反省しつつ、無理やり押し込み、時間前に納竿しました。

ゆたか丸さんでの釣行は快適でした。行きや帰りはキャビンでしっかり寝れます。エアコンもつきます。釣り座にイケスもついているので、魚を仮に入れられます。長ハリスの釣りではバケツが邪魔な時もあるので、快適ですねー

この写真は同行した、御夫婦2人の釣果です。他の写真はゆたか丸さんのHPより頂きました。一生懸命釣らないとアタリも出せない状況だったので写真を撮るのをサボってしまいました。すいません。

ゆたか丸さんでは、今後、新島裏に出船もするとの事。こちらではアオダイ、ヒメダイ、ウメイロなどの魚が楽しめるので、こちらも気になるところです。

今回使用した仕掛けはオナガ用は12号6mの2本針と8号6mの2本針。カツオ用は14号2.5mの1本針。オナガのポイントはオマツリも多いので、仕掛けは多めに用意した方が良いです。私も3組用意しましたが、全て無くなり、現地で作りました。

五目釣りは色々な魚が釣れるのが楽しいです。また遠征釣りは普段あまりお目にかからない魚が釣れるのも楽しいです。興味のある方は是非チャレンジしましょう‼︎

使用ロッド:MPG ディープオデッセイアカムツ220

釣り船:ゆたか丸(静岡県熱海市 網代港)

レポート:フィールドモニター 川野誠

爆釣した東京湾マダコからはや数年…

渋い年が暫く続いてましたがマダコってそんなもんだよね〜でもどうやら今年は湧いてるみたいよ!?と事前情報ながら開幕初日に一之瀬丸仕立てにお誘いをうけ行って来ました。

仕立て&乗合でなんとマダコ船4艘!!

しかも満員御礼!

さすがのエギタコ人気ですね〜。

テンタチ名船長のハルトくんの舵で定刻に出船し一路メジャーポイント川崎沖へ。

既に沢山の船がびっしり岸沿いにいらして見てるだけでもポロポロっと釣れてて期待は高まるばかり!!

ハルト船長は先端付近のテトラに切り替わるエリアに船を停めて『はいどうぞ〜根掛かり気をつけて』で着底すぐあの独特なムニュなお触り♫

HBエギタコを丁寧に小突き続けて優しく持ち上げれば300gほどのなんとかキープサイズ🐙

ベタ凪だったのもあって右舷左舷と巧みな操船でまんべんなく船中で嬉しい悲鳴が早々と飛び交ってました~明らかに昨年までより数は居ますね。

その後も転々と移動してくれドコでも誰かしらすぐ釣り上げながら定量の方々が増えてきたので保護の意味合いもあって大満足の早上がり♫

キロアップを含む19タコに出会えました〜おチビ達は優しくリリースして来月の富岡沖の解禁までに大きく育ってくれるの期待しながら帰路につき安定の〜刺身、唐揚げ、蛸飯で晩酌は賑わいましたよ。

アルファタックルは新作の竿やリール、タコエギと豊富なラインナップ!!

まだエギタコ未経験な方はチャンスな今年かと〜是非ともデビューして柔らかくて美味しい釣りたてマダコでタコパしてみてくださいね😊

【タックル】

ロッド:

HB(ハイパーブレード) エギタコ180MH

アルファソニック エギタコ180

リール:テイルウォーク バサルVT73L

仕掛け:PE4号、自作ダブルスナップ

オモリ:20〜30号

釣り船:一之瀬丸 神奈川県横浜市 金沢八景

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

またまた懲りずに鹿島の大鯛狙いに行ってきました。新製品の瀬戸内テンヤゲームのS230H&S240H+を携えて、何とか1枚、大物を獲るために、今回は苦手な午前船から、午後船まで1日通しで茨城県鹿島港の義心丸さんから出船です。

最近の状況は、浅場の12~19mくらいの砂地をパラシュートを入れずに横流しするスタイルですが、当日の情報では前々日までの南風やウネリの影響で水温が下がり、真鯛の反応が消失してしまったようで…結局、ポイントは北に約1時間前後走り、少し沖めの29~31mラインからでした。潮が緩く、ほぼ無風ベタ凪の状況でしたのでただプカプカと浮いて流れている感じになってしまいました。開始早々からポツポツと魚のアタリがありますが、ハナダイやショウサイフグ、トラフグ、ホウボウなどが多く、真鯛はあがりません。少ししてようやく小型の真鯛が上がりますが、それも続かず大物らしき掛かりがありますが、全部イナダ~ワラサクラスの青物ばかり…

すると急に船内が騒がしくなり、右舷で青物とは違った引きの大物が掛かったようで…暫くお客さんがやり取りしてあがったのは7kg超の特鯛でした。その後も青物交じりに今度は右舷前方のお客さんに大物がヒットし、こちらも5㎏の大鯛でした。青物が非常に多い状況ですが、条件が良くないもののチャンスはありそうです。

ただ大物のヒットパターンは底にステイ…最も私の苦手な釣法です(笑)暫く試しては見ますが、鯛とは違うアタリばかりで、我慢できません。

瀬戸内テンヤゲームのS230HもS240H+も細身の上、全体に良い感じにハリがあって非常に軽いので、なるべく底に少しでも安定させるように8~10号のテンヤを使用しましたが、潮が非常に重い中でも楽にテンヤを動かせて疲れることも無く、確実に微細なアタリまで取って掛けられました。ベタ底ではハナダイやショウサイフグばかりでしたので、少し底上3~4mまでリアクションを入れて誘うスタイルに戻します。するとリフトが終わって0テンション状態でフォール中にトップが入りました。鯛っぽい明確な食いつきです。掛けると元気に叩きながら、僅かにデュライズS3000XGXのドラグを出します。しかし狙っているサイズよりだいぶ軽いです…ロッドはきれいに真鯛特有の突っ込みをいなしながら、余裕のロッドパワーで魚を浮かせてきます。浮いてきたのは状態の良い1.6㎏の中鯛でした。そしてこのパターンをS240H+に持ち替えて試すと、連発できました!ですが今度も小さく…良い感じに元気に引いて楽しませてくれますが、1.4㎏の良型真鯛でした。どうにも大鯛が来てくれません…その後も外道や小鯛は釣れますがチャンスは無く、前半の午前船は終了となり港に戻りました。

続いて後半戦の午後船ですが、朝とまったく同じポイントですが、南風が強めに吹いてきて、潮流も朝は0.3ノットしかなかったのが、1.8ノットと激変してしまいパラシュートアンカーが投入されました。海面も軽く波立っていて鯛狙いには少し状況が良くなったように感じます。船長のアナウンスと共に活きエビを付けてキャストしますが、まだパラシュートアンカーが利いていない為、テンヤが斜めに流れて戻ってきてしまいます。下は砂地でしたので、底付近を斜め引きして寄せていると一瞬カツンという小気味良い硬い口で啄んだようなアタリ?のようなものを感じました。魚と信じて、少しライン送りテンヤを戻すと追撃のアタリ!!と分かるS240H+のトップが振れます。状況的にラインが斜めになり、掛けにくい態勢でしたが、S240H+の長さとハリの強さを使って横に大きく合わせると掛かりました…が重量感は無く、魚の感触はありますがすぐに船まで寄ってきます。ラインが弛まないように船下まで巻き続けると重みが急に増し、魚も針に掛かっていると気付いたのか、急に下に向かって突っ込み始め、ドラグ音が鳴り響きます。振り幅が大きくしっかり叩くので…真鯛と確信しましたが、最初の感覚からだと重量的には2㎏くらいかなと思いましたが、元気でストロークは短いですが、強く叩き続けてなかなか上がってこないので慎重にロッドパワーを信じてやり取りしていると…白く大きな影が見えて、あがってきたのは68㎝とやや短いながらも尾筒のとても太い4㎏を超える大鯛でしたwwなんとかミッション完了です(笑)

その後も良い状況が続くかと思いましたが、潮が速くなりすぎたのか、風も強さを増してしまい、何かが噛み合わないのか船中では外道や小鯛はポツポツ当たるものの、良型からのコンタクトは無く後半はあまり良いところ無く終了となってしまいました。

最近はタチウオテンヤで遊んでばかり?で鯛釣りをしていなかった事もありましたので、久しぶりの大鯛に選ばれて一安心できました。kaijin瀬戸内テンヤゲームの実力もまだまだ余力があると感じることができましたので、今後しばらくはこの2本をメインロッドにして大鯛特鯛を狙っていくことになりそうです。

今後は産卵期を迎えて厳しい状況も予想されますが、また急に大鯛祭りになることも十分ありますので、さらなる大物を釣るためには通い続けるしかないと痛感しました。撃沈の可能性もありますが、やはり釣りに行かない事には絶対大物には出会えません(笑)

【タックル】

ROD:alphatackle Kaijin瀬戸内テンヤゲーム S230H/S240H+

※ロッド解説

今季新発売の瀬戸内海でのリアクションテンヤ対応ヘビーロッド。瀬戸内海でのキャスティングをして探るリアクションテンヤ釣法は、ボトム着底からエビが跳ねるような強めのアクションを連続させつつフォールを繰り返す。それに合わせ、操作性をアップするためにベリー部を強くしているのが特徴。

今回、岡崎さんからは実釣レポートと別に以下のようなインプレッション報告をいただきました。

「S230H、S240H+のどちらも非常に軽くて細身ですから手感度も目感度もしっかり出ますし、バランスも良くて1日通して使っても腕や手首の疲れは殆ど感じませんでした。真鯛を掛けた後は、固い叩きの引きにも綺麗にいなして対応できましたし、良い感じにハリが強くて魚を浮かせる十分なバットパワーもありました。既に私の釣り仲間たちは興味深々なようでデュライズに引き続き、購入を決めたようです(笑)キャストして広範囲を探りながら、最近では横流しで重めのテンヤを使うことが多いスタイルにはピッタリかもしれません。特に飯岡や鹿島では時期は限られますが、活きエビを使用できますので、まさにリアクションテンヤロッドが最適な気がします」

”瀬戸内”とネーミングされていますが、岡崎さんのインプレッションにあるように「キャストして広範囲を探る」「横流しで重めのテンヤ」といった状況にはかなり良いモデルと言えます。今まで以上に積極的に攻めていきたい人にもいいと思いますよ。

REEL:tailwalk DURIZE 3000S XGX

ライン:tailwalk PowerEye WX8 0.8号+フロロ3号

テンヤ:遊動8~10号

レポート:フィールドスタッフ テル岡本

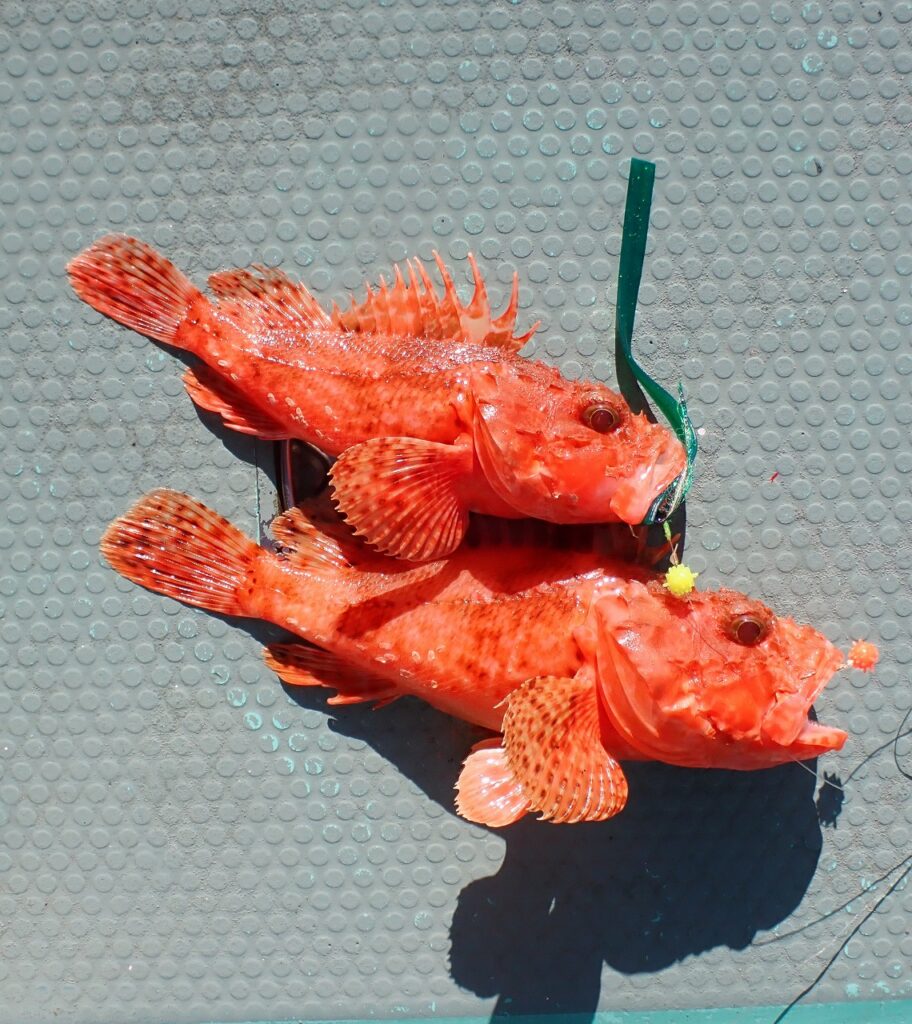

深海研究所実釣編の第4回のお題は昨年12月上旬の三重県伊勢志摩御座港「智栄丸」で実施した遠征釣行。初日はアラとアカムツをトップターゲットに据えた中深場、2日目は同宿ディープの看板ターゲット・鬼カサゴに挑むもハードな潮況と体調不良のダブルパンチに見舞われ大苦戦。予想外の厳しい結果となったが…その後同宿の鬼カサゴ釣況は順調に推移。志摩沖本来の数・型共出ている事、年間通じて狙えるターゲットである事を踏まえて最も海況が安定するこの時期に「引き続き有望な釣物&釣場」として紹介させて頂く次第。

【智栄丸 鬼カサゴ釣り概要】

優美で複雑な地形のリアス海岸が続く伊勢志摩国立公園の海エリア、志摩半島の最先端部に位置する御座港から航程1時間弱、志摩沖の水深100~180mに広がる岩礁底はオニカサゴのパラダイス。

潮具合が良ければ1時間流しっ放し、ダブルは勿論、3本鈎仕掛にトリプルもさして珍しくなく、釣果は一人で20尾以上…どれを取っても関東周辺とはレベルの異なる「鬼口密度」の濃さに驚かされる。

また同ポイントで様々なゲスト、エキストラが姿を見せるのも大きな魅力。過去2回の釣行ではフサカサゴ、ウッカリカサゴ、最も数が多いアヤメカサゴ、ヒオドシなどカサゴ類を筆頭にホウボウやチカメキントキ、ヒメダイ、アカイサキ、珍魚ホンフサアンコウ、タコetc…と百花繚乱。他にもアマダイ、キダイ、ハチビキ、キツネダイ、エビスダイ、原稿執筆時には65㎝マハタの報告もあり、高級魚五目の様相も呈する。

「棚は仕掛分上げて」智栄丸推奨のオニカサゴ釣法

オニカサゴ釣法は海底地形や地域、船長により異なる指示が出るケースも珍しくない。100%それでなければ釣れない訳ではないが、やはり郷に入らば郷に従え、が釣果への最短コース。ここでは「智栄丸」小川船長お勧めの釣法を紹介。

1.オモリ着底後は素早く仕掛け分を巻き上げる。

2.誘いは上から下。竿を立てた状態から棚取りの位置に降ろす、の繰り返し。

3.オモリが底を叩いたら素早く仕掛け分を巻き上げる。

4.棚の取り直しは10m程巻き上げてから行う。

5.手持ちの誘いが断然有利。

6.アタリが有ったら竿をリフトし、しっかりとハリに掛ける。

以上が鬼を食わせるまでの大まかな流れ。

智栄丸は船宿HPで志摩沖鬼カサゴ釣りを画像入りで丁寧に解説しているので、釣行前にはそちらも是非チェックして欲しい。

【志摩沖鬼カサゴタックル】

ロッドは専用、若しくは中深場対応先調子気味の2m前後。錘負荷150~200号程度。リールは電動リール3000or500番リールにPE4号をフルキャパシティ。仕掛は片天2(~3)本鈎のハリス6号。鈎は藤井商会「フジッシャーフカセネムリ15号、又はKINRYU柄長鈎15号(漁業鈎)+ヤマシタ「パニックベイト オニカサゴS2号」にニッコー化成「激臭匂い玉7φ」のコンビネーション。チモト周辺にバケorタコベイトカラーとリンクするヤマシタ「マシュマロボールL」を配す。

【24年12月5~6日の釣行より】

5日 中深場五目

前回釣行では2日間鬼カサゴを攻めたが、今回は初日水深250~300mラインの中深場五目、2日目鬼カサゴの2本立て。直近の中深場出船ではグッドサイズのアラが複数上がり、こちらも期待は充分。

8時半、250mでスタート。当日は海況、自身の体調(目眩・頭痛)共に今ひとつの厳しい状況に加え、いきなり電動リールがモーター不良のアクシデントに見舞われ、一投目から戦意喪失。

船中35㎝前後のムツやユメカサゴがポツポツと喰い続くが、正直釣況は今ひとつ。小川船長も「今日のムツは型が小振り」と顔をしかめる。

ムツとユメカサゴ各4尾で迎えた13時、スマッシュヒットがHBアカムツ235を襲う。スワ、大本命と一瞬目眩が吹き飛んだが…まさかの鈎掛りせず。これでテンションも体調も急降下し実質リタイア。直後に舳先の磯氏が船中唯一のアラを仕留めて何とか形にしてくれる。

この流し、飯島氏がメダイらしきをバラし、ラストはややサイズアップのムツ。連戦初日は惜しくも低空飛行のまま納竿の声を聞く。

6日 鬼カサゴ

二日目はメインの鬼カサゴ。前述の通り「手持ちで誘い続ける」が智栄丸お勧めのスタイルだが、先ずは自身の体調等諸々考慮して「仕掛全長1,8m(ここが重要)で置き竿、ウネリの上下動で錘が常に海底をトントンと叩く状態をキープ」をセレクト。前アタリを見逃さぬように竿先を注視し僅かでも違和感が有れば即座にロッドを手に取り、深呼吸の速さで竿先をゆっくり「聞く」イメージで深呼吸のスピードでリフトアップ、本アタリに繋げる「省エネタイプ」のディープマスターベーシック。「省エネ」とは言うものの根掛りを回避すべくウネリのピッチに合わせた棚設定と頻繁な底の取り直し、一刻も竿先から目を逸らさず、あらゆる情報を見逃さない集中力は必須。その意味では全く手抜きでも楽チンでも無いが。

7時15分、水深150mでスタート。イイ感じに潮が効き、小振りながら一投目に本命キャッチ、2流し目にはキープサイズ0,8kgの2連発。早々に土産を確保し一安心。

3流し目には「目の覚める様なアタリ」にスワ大鬼!?と期待したが、海面に現れたのは35㎝アカイサキとウッカリカサゴのダブルで微苦笑。テンポの良い釣りに前回釣行時並みの数釣りも夢ではない、と思えたが。

直後、それまで素直だった潮方が一転しあらぬ方向にラインが走りだす。小川船長が渾身の操船で対応するも、かなり釣り難い状況に。時を同じく今朝は何とか治まっていた目眩・頭痛が発症し一気にトーンダウン。

10時半過ぎ、鬼カサゴ初体験の飯島氏が船中最大含むダブル、磯氏もやや小振りながらダブルを披露し気を吐く。直後、こちらも今日イチのアタリを捉えたが…1kgチョイのウッカリカサゴで残念!

チャンスタイムと思われたが、この後潮が更に早くなり左右舷のオマツリ頻発する事態に。

自身の目眩も一際強まり、仕掛操作が疎かになると根掛りが多発し満足な釣りにならず。終盤はセミリタイア状態となり12時半、納竿の合図を聞く。

自身の体調に起因する部分が少なからず、でピリッとしない2日間となった今回の伊勢志摩遠征だが、釣行後も(潮次第ながら)鬼カサゴは順調な釣れっ振りをキープ。トップ十数尾の報告も少なくない。

釣期はほぼ周年ゆえ、自身の体調を踏まえ、気候の良い時期に是非再挑戦したい志摩沖の鬼カサゴだ。

【ディープマスターのワンポイント】

鈎は細軸軽量、バケカラーは鉄板3色で

志摩沖に限らず全てのオニカサゴ釣場で本命のアプローチを最優先するならフジッシャー毛鈎フカセネムリ15号の様な身餌の泳ぎをよりナチュラルに演出する「小振りで軽量の細軸バリ」が大正解。

(但し千葉県勝浦沖、静岡県石花海など、大アラが高確率で混在するポイントでは鬼カサゴの食いを極力落とさず、ビッグボーナスを高確率で手中に収めるべく藤井商会の「改造延縄真鯛12号」とKINRYUの漁業用「柄長鈎15号」の選択を奨めるが。)

根掛りした際も鈎が折れる事でスムーズかつ最小限のロスで仕掛回収が出来るのもポイントだ。

バケカラーは青紫、橙、濃緑の鉄板3色を持参すれば殆どの場合対応可能だが、時に白(蛍光紫)、黒、茶などのイレギュラーなカラーが効果を発揮する場合も有る。故に出来る限り各色持参し、状況に応じたフレックスな対応が望ましい。

付け餌はサバ短冊が基本で疑似餌もOK

サバ短冊は筆者鬼カサゴ釣りのベーシックベイト。3枚に下して身肉を削ぎ、表皮+3mm程度のペラペラ状態に。これに塩少々とタップリの旨味調味料を塗して2~3日冷蔵、味付け&余分な水分を絞り冷凍ストック、釣行時に幅1,5cm・長さ15~18㎝程度の大振り短冊にカットする。入手できればソウダガツオも効果大。このサイズはアピールと同時に小型の鈎掛りを幾何かでも回避したい(リリースサイズの鈎掛りを完全に避ける事は不可能だが)意図も併せ持つ設定だ。

潮況にもよるが魚影が抜群に濃い志摩沖では当然ながらエサの消費量も多くなる。初釣行時は2日分のつもりで持参したサバ短冊が1日で底を突きかけ帰港後スーパーに走りサバを購入、急遽ホテルで身餌を仕込む羽目に。こんな事にならぬ様、付け餌は充分に持参したい。

またニッコー化成「ロールイカタン」などのワーム類も実績あり。ゲーム性のアップと身餌の節約!?を兼ねて使ってみるのも一興だ。

【ディープマスタータックルデータ 志摩沖 鬼カサゴ】

ロッド:アルファタックル HBオニカサゴ200 詳しくはこちら→

リール:3000番

ライン:ゴーセン ダイバーX8 4号 詳しくはこちら→ https://www.gosen-f.jp/special/diverx/

ヨリトリ器具:フジワラ 5連ボールベアリングサルカン5×5 詳しくはこちら→

http://fishing-fujiwara.com/product/5ballbearing-swivel/

天秤:ヤマシタ 船天秤K型 2,3mm50㎝ 詳しくはこちら→

https://www.yamaria.co.jp/yamashita/product/detail/47

水中灯

ルミカ 輝泡レッド 詳しくはこちら→ https://lumica-shop.com/products/kihou

鈎:KINRYU 柄長針15号(漁業用鈎)

深海バケ:藤井商会 フジッシャー毛鈎 フカセネムリ15号

集魚ギミック:ニッコー化成 激臭匂い玉7φ 詳しくはこちら→

ヤマシタ

マシュマロボールL 詳しくはこちら→

https://www.yamaria.co.jp/yamashita/product/detail/138

錘:フジワラ スカリー150号 詳しくはこちら→

http://fishing-fujiwara.com/product/scurry/

バッテリー:ハピソン リチウムイオンバッテリーYQ-105 詳しくはこちら→

https://hapyson.com/products/battery/461

【船宿紹介】

智栄丸 三重県志摩御座港

℡ 090-2345-9325

オニカサゴ乗合8時間…¥15,000 6時間…¥13,000(最初の申込者希望で決定)

第1・第3週の土日と月曜に出船。仕立は随時。

アクセスはこちら→https://zekkouchou.com/chieimaru/

レポート:フィールドモニター 二上あや

東京湾でシーズンインした、エビで狙うマゴチに挑戦してきました。

エサのサイマキは、車海老のことで海老の王様と呼ばれる美味しいエビを餌にして、マゴチを釣ります。

出船前に船長が丁寧なレクチャーをしてくださいました。

・棚どりはリールを巻いて調整するより、着底後に竿先を下げて、水面から目線の高さ迄、竿を上げるとボトムから1mの棚になる

・アタリが出たら、少しづつ竿先を下げて送り込む

・合わせは待ちすぎない。あくまでイメージですが、1分待つより5秒待つ方の方が釣果をあげるケースが多い

・サイマキは口から針を入れて、脳天を避けて硬いところに刺す

・エサのサイマキは、足が動いても、横に倒れたら交換

船が走っている間、大事な要点を頭にインプット。

波風強くびしょ濡れになりながらポイント到着。

常連さんにサイマキの付け方を教わり、さあ第一投です!

張り切って投入しますが、暫しアタリもなく静かな船内…。

SHIBUKI F 221が、海況悪くうねりや波風を吸収してくれているので、ごちゃごちゃした海でもアタリに集中出来ます!やり辛い状況下でも分があると感じました。

ポイントを幾つか移動すると、コンコン!

やっとアタリが来た!

ビシッと合わせが決まり、マゴチの硬い口に針が喰い込み竿がしなったこの瞬間、テンションMAX!

取り込みを慎重にやり取りしていると、船長が操舵室からダッシュでタモ入れしに来てくれ、本命マゴチが無事に取り込まれました!

その後パクパクタイムの時合いがあるかなと期待しましたが、終始拾い釣りで皆さんポツポツ釣られてました。

今回は釣り辛い状況下で活性低めでしたが、マゴチ釣りを楽しめるシーズンはまだまだこれからですので、海の良い日に出掛けてみたいと思っています。

【タックル】

ロッド:MPG シブキF221

リール:ディーノ船 150PH/R

ライン:PE2号

釣り船:新明丸 (神奈川県横浜市 鶴見)

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

今年はどうやらイサキの“アタリ年”のようで、どこの港でも良型がコンスタントに釣れていて、持ち帰りの規定数(バッグリミット/多くの港では50匹)いっぱいまで釣るアングラーが例年以上に見受けられます。

そんななか「洲崎のイサキが港前で釣れ始めた」との情報をキャッチ。さっそく洲崎・佐衛美丸さんを訪ねました。

今回持ち込んだのは「kaijin マダイ ゲーム 210/FSL」。

私が使っているのは一世代前の青いブランクモデルですが、現在の仕様では「215/FSL」と5cm長く、黒とシルバーを基調とした渋みのある落ち着いた外観になっています。

FSLは“フルソリッド”の略称で、GSSカーボンソリッド(無垢のカーボンブランク)を採用したバットジョイントモデル。反発が強すぎず、粘りのある特性が魅力で、60号のプラビシを使用するLTコマセマダイにはぴったりの仕様となっています。

実はこの竿、深場や潮の速いエリアで150〜200gのヘッドを使うタイラバにも相性が良く、御前崎や太東沖でのタイラバでは速潮対策として“必ず持っていく一本”になっています。

今シーズンのイサキはタナさえ合っていれば十分釣れますが、洲崎でも効率よく数を伸ばすには、いくつかのコツが必要だと感じました。

その一つが「追い食い」、もう一つが「効果的なコマセの撒き方」でした。

今回お世話になった佐衛美丸さんでは、指示ダナで仕掛けを止め、群れを寄せて釣るスタイルが基本です。そのため、シャクって泳層を探るタイプの8:2〜7:3調子の竿よりも、6:4調子の「kaijin マダイ ゲーム 215/FSL」のほうが追い食いをさせやすく、私はお気に入りになっています。

また30cm以上の良型が多い今シーズンにおいて、ハリスを太くするとアタリが減ってしまうジレンマにもFSLの柳腰がきっちり仕事をしてくれます。数釣りが醍醐味のイサキ釣りで、釣趣と機能性が絶妙のバランスで楽しめるのが特長です。

続いて「コマセの撒き方」について。

コマセというと、遠くの魚を船の下へ呼び寄せるために撒くと思われがちですが、実際には「魚を船の下に留めること」と「自分の仕掛けに口を使わせること」が主な目的となります。

船長が魚群の上に船を止めてくれているので、釣り人が撒くコマセは、いかに“タイミングよく”撒くかが勝負になります。私が意識しているのは、「投入直後」「アタリを待っている間の“ここぞ”という瞬間(※100%勘頼り)」「魚が掛かったタイミング」の3点です。

特に魚が掛かったタイミングで竿先を軽く煽ってコマセを振り出すと、効率よく追い食いを誘発する場面がたびたびありました。

この日は、船中の約4割の方が規定数の50匹を釣り上げる好釣果となりました。サイズも良型揃いだったこともあり、ほとんどの釣り人がクーラーボックス満タン。イサキの最盛期突入を実感する一日でした。

ぜひ、各港、各船長の“釣らせるスタイル”にマッチした竿をアルファタックルからチョイスして、旬を迎えたイサキ釣りの釣味と味覚を存分にお楽しみください!

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE2号

コマセビシ:60号

仕掛け:船宿仕掛け(ハリス1.7号/全長3m)

▼船宿:佐衛美丸 千葉県館山市 洲崎港

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

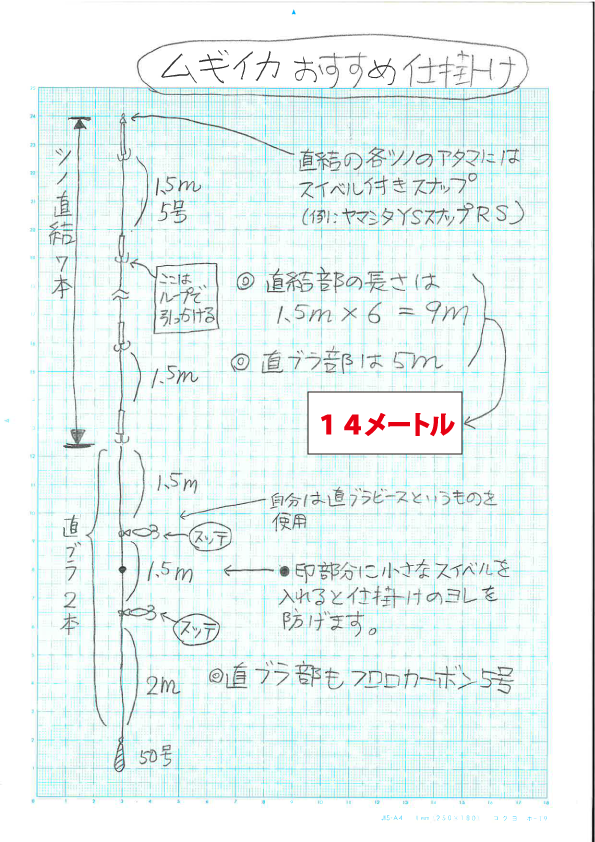

今年、駿河湾と相模湾はムギイカの当たり年。沼津近郊の夜釣りでは束(100杯)超えは珍しくなく、相模湾(こちらは日中)でも竿頭60~70杯をキープしています(5月半ば現在)。

で、5月15日に私も相模湾のムギイカへ行ってきました。船は三浦半島・小網代の翔太丸さん。

あ、そうそう、ムギイカってのはスルメイカの子供で、相模湾~駿河湾あたりでの呼び方です。麦の収穫時期=初夏に獲れることからそう呼ばれます。

この日の出船は朝6時頃。濃霧なので、船はゆっくりと。

濃霧ということもあって近場(小網代沖)から釣りスタート。朝から順調。オケがだんだん茶色になっていきます。

自分の仕掛け。ムギイカ狙いなので、プラヅノ中心。この写真のツノは8センチですが、ヤリイカ用11センチでも可(注:ダブルカンナはオマツリしたときに大変なのでやめたほうがいいです&マルイカスッテ用スナップが入らない場合も多いデス。お薦めはコレかな~)。合計9本で、上の6つが直結。事前に聞いた話から、かなりブルー系に偏らせています。下はラッキーマルイカ狙いでしたが・・・あまり意味はなかったですね。ただ、下のほうにはイカが掛からないとしても、仕掛け全体を長くするためには必要です。

【仕掛け説明】・・・興味がある人は、上の図と説明をじっくり見て&読んでくださいネ。

写真では下3本が直ブラでスッテにしてますが、自分のお薦め仕掛けの詳細は上図の通り。ムギイカ狙いなら直結部分はオールプラヅノでいいです。しかし、今年少ないとはいえマルイカをちょっと期待したい人は下2本の直ブラにはスッテを付けるといいですね。幹間は1.5m。ムギイカは上に高い反応が出ることが多く、仕掛けは長いほど有利。しかし、扱いやすさを考えると上のような感じが現実的です。これなら14mカバーできるわけです。ゼロテンでは、底を切れない=仕掛けの長さが底からカバーできる範囲。宙釣りなら底を切って釣りをするので、多少仕掛けが短くても巻いて上げることでなんとかなりますが、それでも仕掛けは長めが有利。9本は、扱うのがなかなか面倒くさいので、直結6本+直ブラ1本にしてもいいと思います。それでも10mほどカバーします。それより短くなるとムギイカでは不利になってきます。逆に、慣れている人ならオール直結の10本くらいまでチャレンジしましょう。自分のお薦めで下が直ブラなのは、長い直結で自分がミスしない自信がないから(笑)

どんな仕掛けでも、オモリ部分は最低1.5m~できれば2mで仕掛けを少しでも上げたほうがいいです。

あと、幹糸は全て5号。自分はマルイカでも5号です。乗りは変わらず、仕掛けは絡みにくい。ムギイカの時は、仕掛けが絡みにくいことはとても重要。5号の仕掛けが売ってなければ自作しましょう。

この日は、この長い仕掛けでもムギイカが付いたのは上から4本目までが一番多かったです(8割くらい)。前半はやはりブルー系が強く「濃いブルー」「薄いブルー」の2色が大活躍。今回の状態ならブルー系を上の7本のうち最低3本は入れるといいですね。

仕掛けが長くてツノやスッテの数が増え、イカが多点で掛かると仕掛けがヨレやすくなります。それを防ぐために、直結のスナップはスイベル付きがいいです。また、自分の直ブラ仕掛けはビーズを使い、直ブラ部はラインが1本なのですが、途中に小さなスイベルを結んで入れてヨレ対策。各所にスイベルがあることでかなりヨレ防止となります。

それと、オマツリ防止のためにオモリ号数は船長指示を必ず守ること。長い仕掛けでオモリを軽くすると落下時に仕掛けが流されやすくなり、オマツリだらけになります!

そうそう。ムギイカ釣りは、多点掛けも多く忙しい釣り。3つ4つ掛かっていたら、いちいちイカをオケに入れずに足元に落としておきます。次の一投で仕掛けを落下させているときに足元に落っことしたイカをオケに入れるのですが、何もないとイカが流れていってしまったりします。なので、自分は水が流れていく方向にタオルなどを置いて「堰き止め」とします。たったこれだけの、大したことないことでも効果大。釣りの効率アップには重要です。人によっては、立派な自作堰き止めグッズを持ってきてますネ。

出船してから3時間くらいは濃霧でしたが、9時半過ぎから晴れてきました。実はこの時点で40パイほど釣っていて「今日はかなりイケそう!」と思っていましたが・・・

途中から探索時間が長くなり、こんな写真を撮ってもらう余裕も・・・朝の状態だと、写真撮るヒマなんて無かったです。

この日の最終釣果は45杯。つまり後半は・・・。反応があっても乗らなくなり、群れの移動も早く・・・。まぁ、イカあるあるですよ。でも、ここのところあまりイカ釣りに行けていなかったので、船中3番目は自分的には「なかなか頑張りました」。

希望的観測も入れると、ムギイカはまだまだ楽しめそう。ムギイカは、やはりマルイカ釣りとは違う楽しさ・難しさがあります。アワセにしても、触り(アタリ)が出た時に瞬発的に合わせるのではなく、ちょっとゆっくりめに竿を上げるほうがいいです。また、チョコチョコピコピコとした触りが多い時、自分はそれで合わせずにタタキを入れて、一瞬止めてからロッドを上げます。多点掛けになりやすい。

今回お世話になった翔太丸と小菅哲也船長(通称てっちゃん船長)。いつも陽気で、的確なアドバイスをくれます。

翔太丸ホームページ

おまけ。小網代からすぐのところにある「松原農園」の直売所では、美味しい野菜を売ってます。もうちょっと後になると美味しい枝豆「はねっ娘」が出てきます。

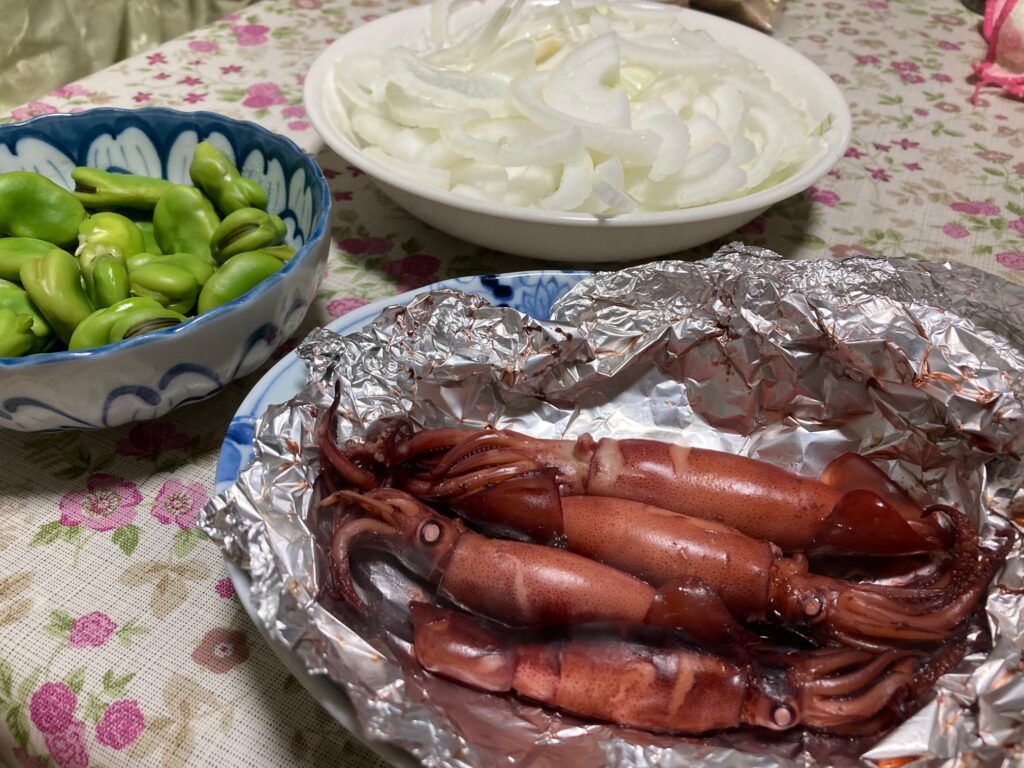

で、晩ご飯のおつまみは松原農園で買ったそら豆とサラダ玉ねぎ。そしてもちろんムギイカ。ムギイカは沖漬けにしておいたものを、ただホイルにくるんだだけの「ホイル焼き」。これが美味いんです。自分の沖漬けタレは「ダシつゆ2:酒1:ミリン1」の割合で混ぜたものを500mlペットボトルに入れ、その中に擦ったショウガを加えたもの。500mlで今回のような小さいムギイカなら50杯くらいは漬けられます。

ムギイカの沖漬けを1杯ずつラップにくるんで冷凍し、それを輪切りにしたルイベもお薦め。小さなムギイカは、たいして解凍しなくても輪切りに出来ます(逆に、解凍しすぎると輪切りにしにくい)。自分の場合は既にショウガも入っているので、何もつけずにそのまま食べちゃいます。

沖漬けのタレを作るのに良く言われるのは醤油:酒:ミリン=1:1:1。ですが、沖漬けのタレには、みんなけっこう自分なりのレシピがあって、色いろ工夫するのが楽しいです。友人はショウガではなく鷹の爪(唐辛子)を入れたりしてますね。

ムギイカは、難しいところがあるとはいえ基本的には釣りやすく、イカ釣りをほとんどやったことがないという人にもお薦めです。マルイカ釣りをやってみたかったけど、難しそう・・・などと思ってこれまでにチャレンジしてこなかった方。今年は初チャレンジにうってつけ!ぜひぜひ行ってみてください!

最後に、アルファタックルお薦めのマルイカ(ムギイカ)タックルをご紹介します。

【ロッド】

●Kaijinマルイカ160L

●アルファソニックマルイカGZ160UL

ご予算が厳し~、という人にはスタンダードグレードのKaijin。しかし、上級モデルのアルファソニックは穂先部にトルザイトガイドを搭載していることもあって感度が高いです。このどちらもゼロテン&宙釣りのどちらもこなすオールラウンドモデル。なので、例えば上の図の仕掛けほどではなく直結5本+直ブラ2本でも、ムギイカが上ずっているときは底をきればいいのです。その意味で、この2つはゼロテン専用モデルのアルファソニックマルイカGZ167XULより、慣れていない人のムギイカ向きと言えるのです。自分はゼロテンオンリー、と言う人にはもちろん167XULです!

【リール】

アルファソニックから出している、かなり買いやすく性能も良いリールが「ディーノ船150」です。定価は税抜1万円。このダブルハンドルモデルがお薦め。ラインキャパシティは1号300m。下巻きをして0.8号200mくらいがマルイカとしてはちょうどいいくらいです。不精せずに下巻きをして、糸を全て巻いた状態でスプールにほぼいっぱいくらいにしましょう。0.8号の場合は、リーダー3号を1.5~2mくらいFGノットやPRノットで接続します。1号ならスイベル直結でもいいのですが、結び目が切れてしまう可能性があることと、一番上のツノの上からPEラインだとイカにとても見えやすくて良くない、という面があります。

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

茨城県鹿島旧港の義心丸さんから真鯛狙いで行ってきました。

最近は浅場で良いサイズの真鯛が上がっているので期待です。

風は南東で少し吹いている程度でしたが、前日までの低気圧低下によるウネリがまだ少し残っていて、あまり真鯛釣りに適したコンディションではありませんでした。さらに朝の出ていた船によると狙いのポイントにはまったく魚の反応が無く、蛻の殻という情報でした…

灘の大鯛ポイントを諦め、沖の水深26~29m前後の岩場~砂利場などを流して、真鯛を狙っていきます。

幸い、一投目からアタリが有り、ポイント入れ替え後は必ずと言って良いほど何かしらの魚からのコンタクトがある状況です。しかし、魚が小さいのか魚種が違うのかアタリが小さくてしかも掛かりが悪く、やっと掛かったのはハナダイでした。そのような状況で時折、小型の真鯛は顔をポツポツと見せますが、良型の真鯛は現れません。岩礁のせいか底付近ではカサゴが入れ掛かりになってしまい、パターンを少し変えて底から3m~4m付近をエビを追わせるように誘います。するとコッコッコッと真鯛らしいアタリがあり、合わせると僅かにドラグが出ます。あがってきたのは1㎏超の良型真鯛でした。今日はこのパターンかな?と思いつつ、同じパターンでトレースして来ると、今度は誘い上げからの落とし込み中にグッとロッドが入りました。掛けるとロッドが一瞬止まり、おやっ⁉っと思った瞬間に一気に斜めに走り出しました。走りのストロークが長くてロッドをグイグイと青物によくみられる引き方をするので、これは青物…と自分含めた周りの人たちも全員思っていましたw ただ不思議と一度止まると、今度はショートストロークになり、時おり鯛のような叩きも見せます?? デュライズのドラグをやや緩めにしていたこともありましたが、ゆっくりやり取りしていると、抵抗が弱くなり浮いてきて……白い魚体……2㎏超の良型真鯛でした(笑)

今日はこのパターンかもしれないとほぼ確信を得て、今度も同じパターンを試しますが…三度目はありませんでした。。。ここでポイント入れ替えして、再度試すと…やっぱり来ました!今度も1㎏半くらいの良型wただやっぱり大鯛には届きません。中鯛止まり…これも最近鯛釣りに行っていなかったので当たり前ですが…頻繁に通い続けないと大鯛には会えません(笑)

ちなみに今回新しく持ち込んで試したtailwalkの新しいスピニングリール、デュライズ3000S XGXですが、巻き心地もスムースで、ドラグの滑り出しが非常に滑らかで安定していますので、大鯛が来ても真っ向勝負できそうです。次回は新しいロッドと組み合わせて再チャレンジしたいと思います。

その後も終わりまでポツポツと外道が多数混じりながら時間となり、納竿となりました。釣りとしてはアタリが多く、テンヤ真鯛のリハビリとしては十分でしたが、やはり大物チャンスが欲しかったのが心残りです…水温も低くベイトも居るので、まだもう暫くは鹿島で大鯛を狙うチャンスがあると思いますので今後も大鯛を狙いたいと思います。真鯛の自己記録を更新したい方は今がチャンスかもしれません。

釣果:真鯛6枚、他ハナダイ、カサゴ、ホウボウ、ショウサイフグなど沢山w

【タックル】

ROD:alphatackle Kaijin テンヤマダイ 240MH/240H)

REEL:tailwalk DURIZE 3000S XGX

ライン:tailwalk Power Eye WX8 0.8号+フロロ3号

テンヤ:遊動8~10号

レポート・フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

ゴールデンウィーク、みなさんはどんな釣りに出かけましたか? 私は千葉県九十九里海岸の中央部、片貝港からイサキ釣りに行ってきました。

今回持ち込んだのは「アルファソニック LG73 190M」。

この竿は非常に汎用性が高く、兄弟モデルの「LG82-185MH」とともに、東京湾のLTアジ、マゴチ、トラフグ、シロギス、テンヤやジギングのタチウオ、相模湾のアマダイやウイリー五目、外房のイサキ、ハナダイ、シマアジ、カイワリ、LTヒラメ、さらには激流や深場でのテンヤマダイまで幅広く対応できる“何でも竿”として活躍してくれました。

ただ、残念ながらこのモデルは2025年のカタログで「旧製品」となってしまいました。これまでに増して大事にメンテナンスしながら、今後は「アルファソニック ライトアジ」や「アルファソニック シマアジ」、kaijinシリーズやMPGのハイパーブレードシリーズの中から、次なる相棒を探していこうと思います。

今回お世話になった勇幸丸さんでは、道糸PE2〜3号+黄色いプラビシFL60号のノーマルタックルと、PE1.5号+プラビシ40号のライトタックル(LT)のどちらでも釣りが楽しめます。

水深が30m以浅と浅めなので、通常なら40号ビシのLTで挑むところですが、この日は前日の強風によるウネリが残っていたため、仕掛けの安定性を考えてノーマルタックルを選択しました。現場の状況に応じて判断できるよう、私は常に40号と60号のプラビシを両方持参しています。「LG73 190M」はオモリ負荷80号設定なので、どちらの釣りにも余裕を持って対応できます。

この日は海水温が低く、加えてウネリによる上下動で、決して釣りやすいコンディションではありませんでした。

それでも魚の活性は良好で、みなさん楽しそうに釣っている様子が印象的でした。ただし、釣果にはやはり差が出ており、その分かれ目は「シャクリの精度」と「手返しの効率」にありました。

<IMG_05.JPG>

タナさえ合っていればそれなりに釣れるのですが、シャクリが魚に合っている方が効率的に釣れて釣果は伸びます。

例えば、仕掛けを動かした際に竿先が跳ねるような、力任せに煽るシャクリが良い日に私は出会ったことがありません。特に「コマセをたくさん撒こう」という意識が強いと、強く煽りすぎて逆効果になることがあります。

大切なのは「アタリを出す」意識。どんなに速い動作でも、シャクリの終点ではピタッと仕掛けを静止させる。この力加減を意識するだけで、シャクリの途中で出るアタリにも、終点でのアタリにも対応でき、魚に口を使わせやすくなります。

「隣は釣れているのに、自分だけ出遅れている……」そんな時、釣座のせいにする前に、ぜひ思い出してみてください。

次に「手返し」。これは“慣れ”によることころが大きいのは事実。

私はなるべくエサの交換頻度を減らせる仕掛けや付けエサを選び、手返しを速くする工夫をしています。

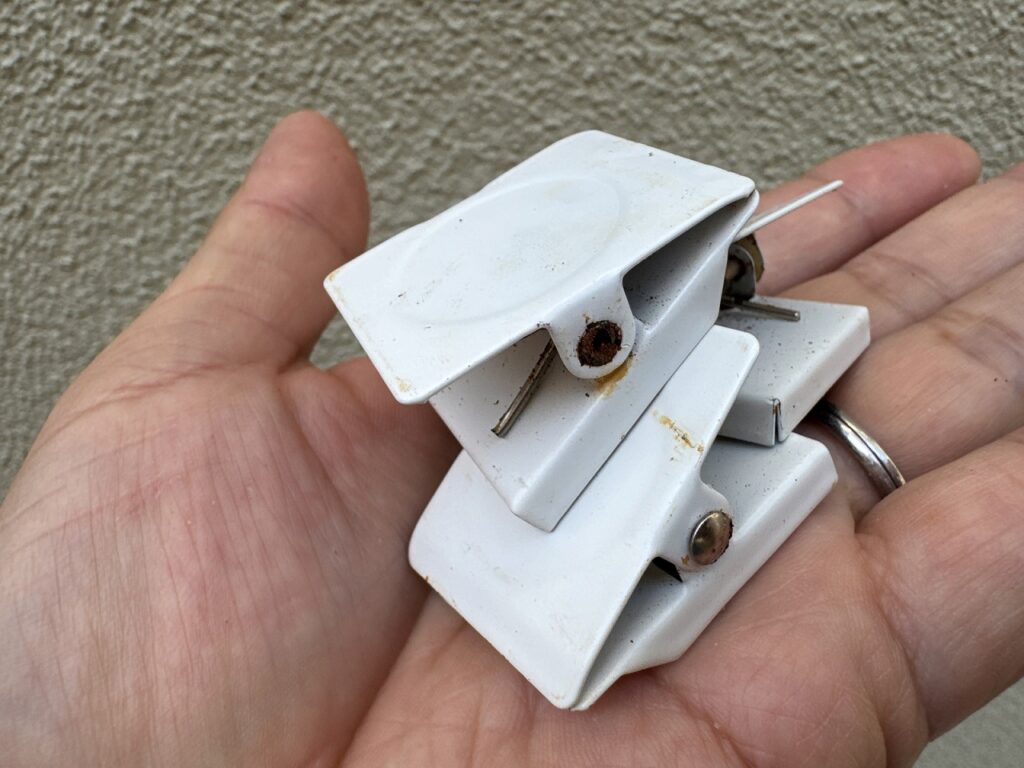

また、100円ショップで購入できる「ホワイトボード用クリップ」や濡れた船縁を使って、取り込み時に仕掛けが絡まないよう、船体に貼り付けるようにしています。

これだけでコマセ詰めから再投入までの動作がスムーズになり、手前マツリのリスクも激減。お困りの方はぜひ試してみてください。

この日は難しい海況ながら、竿頭は規定数の50匹を釣り上げ、しかも7割が30cmオーバーという良型揃い。クーラーはあっという間に満タンになり、みなさん笑顔の沖あがりとなりました。

イサキは定番の塩焼きや煮付けはもちろん、なめろう、アクアパッツァ、混ぜご飯など、どんな料理にも合う万能魚。仕掛けも短く扱いやすいため、ビギナーでも気軽に楽しめる釣りです。

ぜひ、アルファタックルのニューロッドと一緒に、みなさんも旬のイサキ釣りへお出かけください!

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE2号

コマセビシ:60号

仕掛け:船宿仕掛け(ハリス1.7号/全長3m)

▼船宿:勇幸丸 (千葉県 片貝漁港)