レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

始まっちゃいました!相模湾マルイカ。

ちょっと試したいこともあり、行ってきました。

釣り船は、神奈川県の三浦半島先端近くの小網代港・大和丸さん。

相模湾の向こうには白い富士山が見えました。

風景写真続きですが・・・東にはきれいな朝日。

天気は良いのですが、風はかなり強く、波高し。

しかし、イカのご機嫌は悪くない。

この写真では、1杯オケの中に落っこちてしまいましたが3杯掛けでした。

この日、自分の最終釣果は15杯。

試したかったこと(ヒミツですww)が、まったくうまくいかなかったので15杯で終わっちゃいましたが、普通に釣りをしていればかなり数が伸びたでしょう。

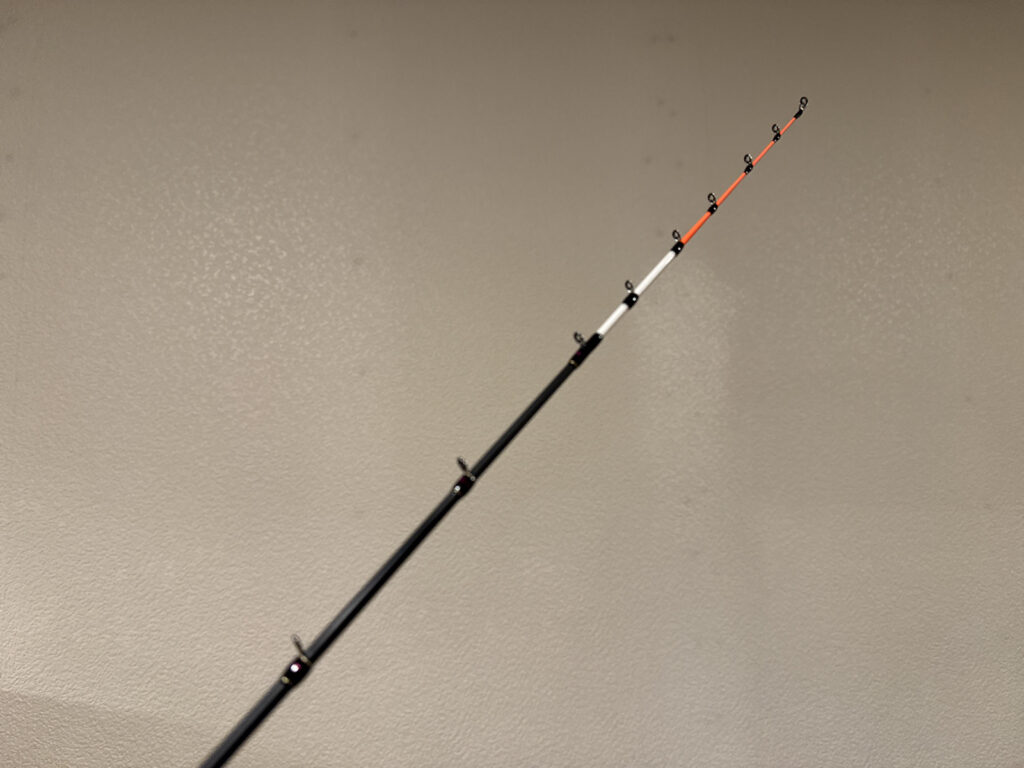

ちなみに、この日はいくつかのロッドを使いましたが、2026年に発売するゼロテンションモデルも使用しました。かなり!攻めたモデルです! 今はまだ詳しく言えませんが、乞うご期待。とっても軽量です! くらいは言っておきましょう。

そして、この写真に写っているリールも2026年の新製品(画像はロゴ無しのプロト)。このリール、落下も早く、他の諸々の要素と合わせてとってもマルイカ向き! NEWゼロテンロッドと合わせたときのバランスは素晴らしく良いです!

ロッド、リールともに横浜釣りフェスティバルでお披露目です(詳しくはその時に)。

あ、それにとうとう井上直美さんモデルも2026年に発売です!

つまり2026年は、ゼロテンモデルと井上直美さんモデルが出ちゃうわけです。

ぜひ!アルファタックルブースに見に来てください!!!

さて、当日の釣りのことを少しお話ししておきましょう。

この日の水深は80~90m。オモリは50号を使いました。

スッテは5本。自分の場合、一番下を直ブラで上の4本を直結にすることが多いです(特に水深が深い時には)。

ただ、この日は下のスッテばかりに付いたので後半は4本(下1本直ブラ)にしました。

この日のように上に全く付かないのならスッテを減らすことは有効です。

落下が速くなること、そしてスッテの本数が減るとアタリは分かりやすくなります。

例えばスッテ4本と6本では、「アタリの分かりやすさ」という点でけっこう差が出ます。

マルイカに限らず、船のイカ釣りでは数を釣りたいし、タナも広くカバーしたいので慣れてくるとスッテの本数を増やしたくなりますが、時にはスッテの数を減らすほうがいい時もあることは意識しておくといいですよ~~

カラーはブルー系が一番良く、直ブラに付けていた濃いグリーンが次に良かったです。

上の写真でも、その2つにイカが付いています。

やっぱり早い時期のマルイカではブルー系は定番ですね。

自分は、早い時期はスッテ5本の中にブルー系(もしくはケイムラ系)を2本入れることは珍しくないです。ただ、この日、他の人はピンク系にも乗るよ~と言ってました。

周りの人と仲良くなって、どの色に乗っているか、何番目のスッテに乗っているかを聞くといいです。特に、自分が今一つ釣れていないときは、他の人の情報を参考にしてみるのもいいですね。

さあ、今季のマルイカはいかに!? 期待しましょう!

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

東京湾で冬タチが本開幕との情報を得て、浦安の船宿吉野屋さんから久々の釣りに行ってきました。

生憎の雨模様で極寒でしたが、船長曰く海の中は激アツとのことで、イワシを大量に持って行きました(笑)

情報通り、一投目からアタリがありF3サイズでしたが釣れ始めました。しかし、アタリは出るものの釣れてくるサイズはやや小さめのF3ばかりで前日までのF4主体と違い、現実は甘くありませんでした💦

序盤のパターンはジャーク&ステイでコンスタントにアタリを貰えましたが、少し経つとアタリが遠くなり、ジャークを柔らかく激しくしたり、ステイを長めにしたりと色々と試しますがダメで、パターンをデッドスロー巻き上げに切り替えます。

するとすぐにアタリが出ますが、小さいアタリだと魚のサイズが小さいのか掛かりません。そこで掛からないじゃれついているアタリは無視して「跳ね上げ」もしくは「食い込み」の本アタリがでるまで巻き続ける鯛ラバパターンにすると連発します。

そして中盤以降になると徐々にサイズアップしていき、F4サイズが主体となりました。ポイントが猿島近くになるとドラゴンも混じるようになり、抜き上げる時にかなりの重量感がありました。パターンも刻々と変化して、時にジャークに切り替えたり、巻き上げたりとアジャストします。

巻き上げの時、アルファソニックのタチウオテンヤGZシリーズのCTSなら、タチウオが付いてきているのをチタントップで伝えてくれるので、信じて巻き続けることが出来ます。時には前アタリが出てから20m以上も連れてきて水深の半分より上でも本アタリを出して釣ることもできました。

パターンのアジャストが上手くいった言事もあり、終始アタリはほぼ途切れることが無く、最後までつれ続けて数、型ともに満足のできる釣り納め⁉となりました。

まだしばらく東京湾の冬タチは楽しめそうです。テンヤタチウオで極厚のドラゴンを狙っては如何でしょうか。

ロッド:アルファソニック タチウオテンヤ GZ 180MH

アルファソニック タチウオテンヤ GZ 160MH

リール:tailwalk ヴィレイヤーDG 100HG-PH/R

ライン:tailwalk PowerEye WX8 1号+フロロ8号

テンヤ:40号

カラー:マッドブラック、ブルーピンク、チャートグロー

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ・のりおみ)です。シーズン中には足繁く通うほどその魅力にハマっている、シマアジ釣りフリークの筆者。今回は、ロッドの特性に添って使い分けている3タックルを紹介します。

【シマアジ釣りのタックル】

シマアジは釣りあげるのが難しいからこそ、面白い。そんな好ターゲットを相手に、2024〜2025年シーズンのシマアジ釣りは試行錯誤を積み重ねる沢山の機会に恵まれました。タックル、仕掛け、アプローチを見直し、ようやく手応えをつかみ始めたところです。今回は、私が実際に使っている「ターゲットサイズ別」のタックル3セットを紹介します。

【大型狙いのパワータックル】

3kg以上のシマアジを視野に入れたパワータックルから紹介します。

《グラス素材竿のタックル》

竿:アルファタックル HB シマアジ 210

リール:中型手巻き両軸リール エクストラハイギア

ライン:よつあみ ウルトラ2PE2.5号

ハリス:フロロカーボン4号以上

《MPG素材を使用》

MPGと呼ばれるグラス素材のブランクスを使用したHB(ハイパーブレード)シリーズのシマアジ専用竿。210と175の2モデルがありますが、2025年シーズンは210を使用。短めの175も改めて触ると、それぞれに良さがあります。また、MPGの厚巻きブランクを採用した「ストレガ200」が2025釣りフェスで発表されましたが、発売は未定。ストレガ200も今後が楽しみな一振りです。

【2kg級もOKな万能タックル】

次に、2kg級シマアジにも対応可能な万能タックルを紹介します。

《チタン製穂先搭載竿のタックル》チタン製穂先搭載竿のタックル

竿:アルファタックル アルファソニック シマアジ 190M

リール:中型手巻き両軸リール ハイギア

ライン:よつあみ ウルトラ2PE2.5号

ハリス:フロロカーボン3号以上

《チタン素材を使用》

CTSと言うチタン製の穂先を持つアルファソニックシリーズのシマアジ専用竿。190cmという全長が扱いやすく、シャクリ・アタリ取り・ファイトを高い次元で支えます。イサキにも流用できますが、パワーはやや“お釣り”が来るほど。信頼の一振りです。

【1kg前後のシマアジを想定したタックル】

最後に、1kg前後のシマアジを想定したタックルを紹介しましょう。

《カーボン素材竿のタックル》

竿:アルファタックル Kaijin マダイゲーム 210/FSL

※現行品はKaijin マダイゲーム 215/FSL

リール:テイルウオーク エラン100 DENDO 100-DH/L

ライン:シマノ タナトル8 PE2号

ハリス:フロロカーボン1.75号以上

《カーボン素材使用のフルソリッド》

GSSカーボンのフルソリッドブランク、KaijinシリーズのLTマダイ竿です。ノリの良いしなやかな調子で、シマアジには正直パワー不足なのですが、掛けた魚を暴れさせない「柔よく剛を制す」を地で行くタイプです。私は一世代前の青いブランクスの210/FSLを使用していますが、現行のマダイゲーム215/FSLもこれに近いフィーリングの一振りです。また、LTヒラメの専用竿・Kaijin ライトヒラメ 215/FSLも守備範囲内と思われ、マダイゲームの弱点を補う一手として期待しています。リールはコンパクト電動のエラン100。やっぱり直感的に扱い易いレバー式の巻き上げスイッチと、クラス最軽量345gの快適さは武器になります。

その日の釣況によってアプローチの仕方からガラッと変わるシマアジ釣り。適材適所のタックルセレクトで、その楽しみは何倍にも拡がります。

みなさんも是非、アルファタックルから幅広くリリースされている専用竿やゲームロッドから、手に合うお気に入りの一振りを見つけてください!

レポート:フィールドモニター 川野誠

毎年秋のカワハギ釣りも一段落するとウズウズしてきちゃうのが相模湾のアマダイ釣り!!

今年はキハダの好釣が続いていたのでなかなか出船の話を聞けずにいたけれど、先月末からようやく葉山の定宿『五エム丸』さんの優しい船長たかしクンの第一船がキハダからアマダイに釣りもの変更と知ったのですぐさま予約し行って来ました。

すっかり日の出も遅くなり薄暗いなか出船しまして朝のルーティンで白アマダイ狙いのスタートは水深56m浅場から〜

この日のタックルは夏の天秤タチウオの時にコレはアマダイに使ったら楽しそぅだなと思っていたアルファソニックタチウオのロングカーボンソリッドトップGSSを持つ190M/FSL。

長さ・オモリ負荷、そして操作性もアマダイにドンピシャでテンション高めのノリノリ小突き(笑)からスッと底を切りふわふわ~とオキアミが落ちて行くイメージしココでアタリ出たら本命っぽいんだけどの瞬間に穂先に違和感ありでスイープに持ち上げてみたらば底に張り付くような重めの首振りに慎重な手巻きからエランDENDO100のスイッチをオンすると見事なカーブを描いて中乗りさんにも『気持ちよさそうな竿の曲がりだね♫』と褒められながらお約束の30mあたりでの暴れた引き込みを経て上がってきたのはなんと本命の白アマダイ!!それもジャスト40cmのナイスバディに朝イチからウキウキ舞い上がっちゃいましたよ〜。

その後も10mくらいづつ深いポイントを探ってくれましたがこの日の白アマダイは自分の一匹だけでした。その後は120mまでアチコチ移動してくれましたが潮が動かずゲストのアタリも遠い1日でポニョサイズのアマダイを追加しただけで沖上がりになりました。

好条件が揃えばツ抜けも出来て美味しいゲストも釣れるこれからが旬のアマダイ釣り。またすぐにでも行って松笠揚げ堪能したいですね~。

竿:アルファソニックタチウオ190M/FSL(メイン)

アルファソニックLG82-185MH(サブ)

リール:エランSW DENDO 100

オモリ:60号

仕掛け:自作2本針2m

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ・のりおみ)です。

涼しい風が吹きはじめると、どうにも気になるのがカワハギの動向。今シーズンは釣果情報を見る限り、例年ほど数が伸びていない印象を受けます。実際現場へ出てみると、どうやら今年は季節の進行が少し遅れ気味の様子。そこで今回は、東京湾と相模湾の現状をレポートしていきたいと思います!

今回の相棒は「アルファソニック カワハギ 173MH」。2025年の新作です。「25アルファソニックカワハギ」には「175M」と「173MH」の2タイプがあり、担当の飯澤さんによると、

・175M:宙〜ゼロテンの釣り向き

・173MH:王道のカワハギアクション

とのこと。

私は、迷わず“オールラウンダー”の173MHをチョイスしました。

まずは東京湾のカワハギから様子を探ってきましょう。神奈川県横須賀市久比里の「山下丸」さんで竹岡沖へ。水深10m前後のポイントでは、30cm級の良型から悶絶のワッペン級まで、幅広いサイズが顔を見せてくれました。

ただ、厄介な問題が‥‥‥サバフグの猛攻です。「フグにハリ30本盗られた」との情報をキャッチして50本用意して臨んだところ、当日同船者に「前回は100本使い切った」と言われる始末。結果は釣りよりハリス交換のスキルが問われるような状況でした。

上手な方でもツ抜けに苦労しているのは “カワハギよりサバフグが元気”なのが今の竹岡沖のリアル。とはいえ、ワッペン級の数も多く、魚影は濃厚。シーズン後半の伸びしろに期待が持てそうです。

それでは、相模湾の様子はどうでしょう。神奈川県鎌倉市腰越の「多希志丸」さんから出船。港前の岩礁帯では中型主体ながら群れが固まりつつあり、1枚掛けると同じ流しで連釣する場面もありました。

しかしここでも悩ましいのが、エサ取りキタマクラの多さ。スローな誘いには即反応されてしまい、エサが持ちません。

とはいえ、カワハギの群れを見つけてテンポ良く攻めれば数は伸ばせます。今は“手返し重視”で活性の高い個体をテンポ良く拾っていく、そんな釣り方がハマるタイミングといえそうです。

一筋縄ではいかない、2025年秋のカワハギ釣り。状況が刻々と変わるなかで、アングラーを支えてくれるのは、シンプルで汎用性の高いタックル。その点で「アルファソニック カワハギ 173MH」は、“This is カワハギ竿”と言いたくなる安心感があります。

決してカワハギ釣りを専門にしているわけではない私でも、経験豊富な名手の中でしっかり釣果を手にできたのは、この竿のおかげ。「私にはアルファソニックカワハギという強い味方があったのだ」そんな国定忠治ばりの感傷に浸れる、充実の釣行でした。

ちなみに、「アルファソニック カワハギ 173MH」のティップからベリーにかけてのガイド配置にもぜひご注目を。道糸がブランクに触れない絶妙なセッティングが施され、細部にまで“釣り人目線”の工夫が光ります。

▼タックルデータ

リール:小型両軸リール

道糸:PE 1号

オモリ:25号

▼船宿:

山下丸(神奈川県横須賀市 久比里)

多希志丸(神奈川県鎌倉市 腰越漁港)

【おしらせ】

釣りビジョンの特番「三山ひろし 演歌の釣道」のアマダイ釣りで講師役を務めました。アマダイ初挑戦の三山さん、カワハギ釣りとのリレー便で実釣3時間未満のムチャ振りにも関わらず見事、本命・アマダイをGET♪ 放送は2025年12月21日(日)予定です、ぜひご高覧ください!

竿:アルファタックル 24アルファソニック タチウオ 180MH

リール:tailwalk エラン SW電動100 100DH/R

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

例年ですと終盤で小刀F2クラス主体となる東京湾のタチウオですが、今年はまだ良いサイズのものが数上がるということで急ぎ東京湾に行ってきました。

船宿はいつもの浦安の船宿吉野屋さんから定刻の7時に出船です。

予報では台風接近で少し雨風の荒れ模様…の予定でしたが、青空が出ています。。。最近では日が差さない時間帯や曇りや雨の日にかなり釣れているようなので、嫌な予感でいっぱいです(笑)

ポイントはいつもの横須賀沖周辺で、水深は50~70m前後、指示棚は35~55mと浮き沈みがやや多くみられました。

最初は棚の状況を知るためにジャークしつつ微速で指示棚を通してきます。途中、潮が軽くなる場所があれば重点的にジャークを入れて様子を見ますが、いきなり食い上げてきてヒット!F3.5のこの時期としては良型でした。どうやら朝のサービスタイムのようで投入すればガンガン当たってきます(笑)

続いてもジャークを止めずに微速で巻き上げてくると、CTSチタントップに微かにタチウオが付いてきている感触があります。ジャークを止めて、微速のまま合わせを入れずタチウオを焦らすように我慢して巻き続けていると…ドンとテンヤをひったくっていきました!3㎏設定のドラグが少しだけ引き出されます!良いサイズのようです。時折、全速で水面の方にあがってくるのでラインが緩まないようにヴィレイヤーDGをフルスピードで巻き上げ、また途中でバックスライドされてロッドを少し伸されながらも凌いで巻き上げてくると、水面に銀の魚体が浮きました!F5ドラゴンゲットです!2本目からドラゴンで幸先良い感じですが…その後も順調にアタリ、F4クラスが主体ながらあっという間に10本を超えて順調に数を伸ばしますが、ここでサービスタイムは終了しました。それからは忍耐でパターンを探していきますが、当日はステイではアタリが遠く、微速で焦らすように巻き続けて強く当たるまでタイラバのように我慢して乗せるか、激しくジャークしたまま微速巻きで当たってくるかのどちらかでした。アタリが遠くなる時間も無く、納竿時間までポツポツと釣れ続き、20本を超えてカウントは分からなくなってしまったので止めてしまいました(笑)。平均サイズはF4主体で悪くは無かったのですが(約半分はF3以下でしたのでリリース)、ビッグワンには恵まれず、ドラゴンサイズは1本のみとなりました。

台風シーズンですが、水温がまだ高いせいか例年よりタチウオはかなり釣れ続けていますので、テンヤ初挑戦としても今の時期は最適かもしれません。もちろんF7、130㎝を超えるスーパー神龍もいるようなので、大物チャンスもまだありそうです。イワシの消費量は多めですので、最低でも20匹は持参された方が良いと思います。是非、釣れなくなる前に早めの釣行をお勧めします。

ロッド:

アルファソニック タチウオテンヤ GZ 180MH

アルファソニック タチウオテンヤ GZ 160MH

リール:tailwalk ヴィレイヤーDG 100HG-PH/R

ライン:tailwalk PowerEye WX8 1号 + フロロ8号

テンヤ:40号

カラー:マッドブラック、ブルーピンク、チャートグロー

レポート:フィールドモニター 川野誠

記録的猛暑が長引いた夏でしたが、ようやく御彼岸すぎから徐々に朝晩だけ涼しくなってきたらばカワハギに行きたくなっちゃいます。

この日も剣崎の定宿『瀬戸丸』さんに行ってきました。1号船は初心者の方々で人数多めでしたので親方の18号船に振り分けられ出船しました。数年前までならワラサフィーバーで土日祝日はパーキング停められないくらいの混雑ぶりだった剣崎ですけどすっかり上がらなくなってしまい空いてる漁港でちょっと寂しいですね。

まだ水温も高めでゲストの活性は高いけれどカワハギは群れも固まっておらず、ポイントを拾い釣りしながら移動な感じで浅場から深場までマメに移動を繰り返してくれましたが・・・潮色や流れも悪く食い渋りな1日に…

それでもアルファソニックカワハギ166Lと170MHを使い分け、放流サイズを含めてなんとかツ抜けることが出来て今後に期待しつつ納竿となりました。

すると竹岡沖で爆ってるとの情報を得て翌週は金沢八景『弁天屋』さんから。

極上な小粒の剥き身アサリにワクワクで平日なのにほぼ満員で出船。

大貫〜竹岡の浅場を丁寧に流してくれますがサバフグまみれ…針だけがバリバリやられて行きます。

それでもパタっとサバフグが大人しくなるタイミングで中型のコロンとしたキモの入ってそうなカワハギがポツン〜ポツン〜と釣れてくれてこれから晩秋〜初冬にかけて期待が出来そうですね。

最盛期のキモパンを求めてまた今シーズンも通い続けますよ~♫

【タックル】

ロッド:アルファソニック カワハギ 166L 170MH

リール:テイルウォーク バサルCA73L

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ・のりおみ)です。

9月に入っても残暑は厳しいですが、朝夕にはどこか秋の気配が漂う今日この頃。そんな中、金沢八景から癒しのターゲット・カサゴ釣りに出かけてきました。今回もお気に入りのニュータックルが大活躍してくれたので、その模様をレポートします!

今回の相棒は「アルファソニック LG73 190M」(左)と「アルファソニック別誂きす165H」(右)。

デビューから5年、数々の魚種を仕留めてきたメタルトップ搭載の万能竿「LG73」。そして和竿風の渋い外観に、チタンソリッドティップやチタンフレームガイドなど最新技術を盛り込んだ「別誂きす」。

普段なら「LG73」とその兄弟竿「LG82」の2本で挑むカサゴ釣りですが、今回はあえて「別誂きす」のポテンシャルを確かめるべくスピニングタックルを投入。その結果は、想像以上の働きぶりでした。

「アルファソニック LG73 190M」はチタントップがオモリの着底や魚信をしっかりと“見せて”くれる一本。竿先をゆっくり持ち上げて聞きアワセれば、自然とハリ掛かりしてくれる頼れる横綱格です。

ここで取り出したのが画像の「アルファソニック別誂きす165H」。新修丸さん特製の船宿仕掛けは、一般的なカサゴ仕掛けより長いハリス(40cm)のマニアック仕様。そこで、オモリが着底したら一度竿先を上げてから、ゆっくり底を取り直し、さらに3cmほど底を切ってエサが障害物の隙間にふわりと入り込むイメージを演出したところ、これがビンゴ。

シロギスの胴突き仕掛け(厳密に言うとそのハリス)を船下で踊らせるのと全く同じ作法で、海底の岩陰に潜むカサゴを丁寧に攻略することが出来ました。オモリを底に置かないことで根掛かりを防ぎつつ、アタリの明確さもキープ。アタリが出た瞬間に即アワセするか、食い込みを待って聞きアワセるか──その判断を支えてくれるのも、チタントップの反応の早さと表現力ならでは。

かくしてこの日の釣果は、暑さを避けたショート便、しかも取材の合間の釣りにも関わらず、最大26cmを頭に49匹! 東京湾のカサゴのポテンシャルと、新旧2本のアルファソニックが釣りのイメージを形にしてくれたおかげで、大満足の癒し釣行となりました。

気軽に楽しめる一方で、やり込むほど奥深い東京湾の小物釣り。アルファタックルの幅広いラインナップから、自分に合った一振りを見つけて、ぜひこの釣趣と秋の味覚をお楽しみください!

▼タックルデータ

リール:4000番台スピニングリール

道糸:PE 1.2号

リール:小型両軸リール

道糸:PE1.5号

仕掛け:船宿仕掛け(胴突き2本針/ハリス2号/全長110cm)

オモリ:20号

▼船宿:新修丸 (神奈川県横浜市 金沢八景)

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

昔からお世話になっている「まるせ丸」の高橋千春船長から電話が掛かってきました。

「カワハギの試し釣りをしたいんだけど、来ない?」

「行きます!」

てな成り行きで行ってきたのは9月6日。

まるせ丸の港は、相模湾西部の神奈川県真鶴半島にある「福浦」というところ。

ちなみに、福浦港がある神奈川県湯河原町は温泉の町。日帰り温泉もあります。

真鶴半島の先端あたりの写真。半島の先端のさらに先には三ツ石が突き出ています。

大潮のド干潮の時には、ほぼ陸続きになります。

福浦周辺のカワハギは比較的型がいい。

同行した友人にもまあまあサイズ。

この日、最初はポツポツとアタリがあり、たまにハリス切れもあったのでフグもいた感じ。

なぜだか時間とともにアタリが遠くなっていき、結果的には2枚で終わっちゃいました。

まぁ、まだまだ水温が高く、他の釣り場でも厳しい釣果ばかりなので仕方ない・・・

高橋船長によれば、水温がもっと下がってくれば喰いだすかも? とのこと。

もうちょっとしたらまた行ってみようっと!

今年は暑いから、あと2週間くらいは空けたほうがいいかなあ・・・

このエリアは、カワハギの釣り船が少ないうえに昔から平均サイズがいいのが魅力。

まるせ丸では現在いろいろなお得なキャンペーンがあったり、少人数での仕立ても相談にのってくれますよ。

【タックル】

①上のセット

ロッド/アルファソニック カワハギ170MH

リール/プロトタイプ

「170MH」は、現行の「173MH」のベースモデル。ロッドアクションはほぼ変わっていません。ゼロテン・宙ともにやりやすく、自分が動かしたい分だけ素直に仕掛けを操作できる。究極スタンダードとして開発したモデルです。チタントップCTSで手感度・目感度ともに抜群。

リールは、現在テスト中のプロトタイプ。非常にコンパクトで軽量なんです。詳しくはそのうちに!

②下のセット

ロッド/アルファソニック マルイカ145UL改

リール:ディーノ船150DH/L

もう1本の竿は、マルイカ竿をいじった超ショートロッド。お遊びで作ってみましたが、なんせ「超ショート」なのでアタリが見やすい! でも130センチくらいしかないので、いろいろキツイです(笑)。マルイカロッドの穂先って、カワハギのゼロテン向きのものがあるんですよ。こういう遊び竿を作ってみると新たなヒントがあったりします。

リールはアルファタックルから発売中のディーノ船150サイズ。定価1万円のリールですが、とても使いやすい。自分はマルイカとカワハギで使ってます。これで充分!

まるせ丸。最大7名で釣りができます。

これからの時期はティップランも(実は高橋船長はティップラン大好き)。

ティップランの場合は、片舷になるので4名まで。

福浦港へのアクセス(東京方面から)

東名高速・厚木IC⇒小田原厚木道路で小田原西ICもしくは石橋IC⇒R135⇒真鶴道路旧道で真鶴駅を過ぎたあたりで左折(詳しくは地図を見てください) 所要時間:厚木ICから50分程度

※真鶴道路で、料金所に行かずに左方向に行くほう(これが真鶴道路旧道)が良いです

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

時化続きで少し間が開きましたが、前回ドラゴンに届かなかったので再びドラゴンを求めて東京湾のタチウオです。船宿はいつもの浦安の吉野屋さんから定刻の7時に出船です。平日でしたが、お盆休みということで2隻ともに満船での出船です💦

釣法はいつものテンヤ釣法でドラゴンを狙い撃ちします。前回はF2ミニゴンの活性が高く、掛からない事も多かったので今回はどうでしょうかw

ポイントの猿島周辺まで約1時間南下します。北風の微風で海は凪でしたが、海上では少し肌寒いくらいでした。

現場近くでは既にタチウオ狙いの大船団ができています。最近ではミニゴン入れ食いになる時期は過ぎてしまい、朝方はタチウオが高活性みたいですが、その時間を逃すとしばらく間が空いてしまい、後半また運が良ければ盛り返すという傾向らしいですが…

現着し1投目、テンヤを船長の指示棚に落とし(当日は35~50m前後で水深はおよそ50~60mでした)アルファソニック・タチウオテンヤGZ180MHを10回ほどジャーク&ステイすると、まだ油断している時にいきなりロッドを跳ね上げる食い上げのアタリ!体が無意識に反応して合わせると、重さのある良い引きをします!魚が強く引いた時にはヴィレイヤーDGのドラグが少し滑るくらいに調整しつつ、慎重にロッドで突っ込みを交わしながら上げてくると、良いサイズのタチウオが浮上しましたwスケールで量るとF4.9…惜しくもドラゴンには届きませんでしたが、前回と違いなかなか良いスタートです(笑)

引き続きテンヤを落としますが…アタリません。棚を上げながらジャーク&ステイを暫く繰り返してみますが、やっと46m付近でミニゴンのお触りがGZのCTS(コンポジットチタニウムソリッドトップ)に出ます!微細なアタリでテンヤの周りでタチウオが様子を見ているようです。ここから様々なパターンで強弱、速度を変え、時に複合にしたり完全に止めたりして確認しますが、パターンは定まらず…いずれもアタリは出るものの、軽い引き込む感じの掛からないアタリばかりで(合わせると魚が散ってしまい追い食いは無くなります)、何とか試行錯誤しながら掛けますが、あがってくるのはF3以下ばかりで、食べられるところも少ないのでF4未満のミニゴンはすべて海にお帰り頂きましたw

移動も少なく暫くタチウオは遊んでくれましたが、11時頃になると状況が一変します。タチウオが一切反応しなくなってしまい、ごくごくまれにお触り程度のアタリはありますが、追い食いも無く、すぐにタチウオが離れてしまう感じです。そしてこの釣れないアタリの無い修行の時間が2時間ほど続き、ついに残り時間が10分となってしまいました。

船内はほぼ諦めモードで好転の兆しも無く、天秤仕掛の人にはまれにF2クラスが釣れる状況でテンヤ組は全滅です。気を取り直し、水深50m付近で丁寧にスロージャーク気味にしてからステイしていると、一瞬CTSが数㎝戻った気がしました…反射的に合わせるとロッドが上げ止まり魚が乗りました!!2時間ぶりのタチウオです!しかも重量感たっぷりで、ロッドを引き込みながらドラグを出して勢いよく泳ぎます!! これは⁉ 恐らくラストチャンスなので慎重にドラグを駆使し、ロッドを操作して距離を縮めてくると……見えました!太い!今日一のF5.3ドラゴンでした!

最後の最後に奇跡が起きました!隣の仲間もほぼ同じサイズのドラゴンをものにして、ここで納竿となりました。かなりテクニカルで渋い釣行で痺れましたが、何とかやり切りました。これからもう暫くはドラゴンを狙えると思いますので、チャンスがあれば更に上のクラスを狙っていきたいと思います。

ロッド:アルファソニック タチウオテンヤ GZ 180MH /160MH

リール:tailwalk ヴィレイヤーDG 100HG-PH/R

ライン:tailwalk PowerEye WX8 1号 + リーダー/フロロカーボン8号

テンヤ:40号

カラー:マッドブラック、フルグロー