レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

シマアジも一段落、秋風に誘われて出掛けたのは大原の「ひとつテンヤマダイ」。お気に入りのニューロッドを手に、富士丸さんから出船しました。

今回持ち込んだのは「Kaijin テンヤマダイ 240L」。カブラを操作し易い長さがあり、食い込みの良い穂先を持つ繊細な調子のロッドで、コストパフォーマンスにも優れています。特に、凪模様の浅場がメインとなる秋の釣りに最適で、初心者にもぜひおすすめしたい一振りです。

──で、この日の釣り。遊動式のカブラ(17.5g)を装着して沖へと繰り出しました。初めての流しからマダイの反応は上々で、開始1時間で早くもツ抜けを達成。500g以上の“塩焼きサイズ”のみキープし、それ以下の個体は魚体に触れずに船べりでリリースするという、自分なりのルールで釣りました。

「秋は底を釣れ」というマダイの格言はありますが、そんな釣りをしているとたちまち幼魚サイズのマダイやフグ類に食い荒らされ、エサがいくらあっても足りません。着底直後に素早く底を切って、サイズアップするタナを捜しながら良型のアタリを選んで掛けて行きます。

いつもは遊動式のカブラ専用竿として使っている「Kaijin テンヤマダイ 240L」ですが、あまりに好調に釣れるのでいつもの鋳込み式のカブラも試してみました。

結果はご覧の通り、柔軟な調子でありながら、竿を曲げながら魚の重みを乗せてフッキングすれば、硬い上顎を貫通させるパワフルな一面も体感出来ました。これまで手に馴染んだオールラウンダーの「230MH」も用心で船に持ち込みましたが、「240L」一本で一日楽しめると確信しました。

──とはいえ、富士丸さんはこれまでに100m以上の深場や激流の潮の中で大鯛を狙ってきた経験もあり、今回はお守り代わりに持参したテンヤタチウオのタックルでも試してみました。非常に興味深い体験が出来たので、その結果はまたの機会に。

かくして、この日の釣果はキープした500g以上のマダイが21枚。本来のキーパーサイズである“鯛飯サイズ”(約300g)も含めれば、30枚を超える釣果となり、入れ掛かりの一日を堪能しました。今回は数釣りのレポートとなってしまいましたが、こうした小型の群れの中にも7キロ、10キロといった大物が潜んでいるのが秋のマダイ釣りの醍醐味です。シンプルな道具で挑む“ひとつテンヤマダイ”で、秋の味覚を大いに楽しんでください!

▼タックルデータ

竿:Kaijin テンヤマダイ 240L(画像左・手前)

リール:スピニングリール 3000番台

道糸:PE0.8号

リーダー:フロロカーボン2.5〜4号4.5m

テンヤ・カブラ:5号(17.5g)前後

付けエサ:冷凍エビ

▼船宿:富士丸(千葉県いすみ市大原港)

レポート:フィールドモニター 二上あや

大鯛ダービー開催で賑わう飯岡港・梅花丸(ばいかまる)さんへ出掛けてきました。

午前も午後も2隻出し、満席と言う人気宿です。

支度をして4時半に出船。

風も波もある中で、夜明け前の真っ暗な海をポイントまで走ります。北上し真沖でストップ。

最近の傾向はテンヤ号数10〜12号で釣れる事が多いと聞き、10号からスタート。

ミヨシの1番に座席を構えたのですが、波と風で体を手摺で支えつつの遠投。

釣り辛い中でもアタリが!!

海人テンヤマダイ230MHは、ハリが有り操作性が良いいので、こういうタフな状況でも扱い易く、しっかり掛けられます。

着底間も無くのアタリで合わせが効き、ファーストフィッシュから本命を取り込むことが出来ました!

程なく本命を追加!今日は良い日なのかなと、意気揚々と仕掛けを落としますが、ゲストも活発。。。

着底と同時に合わせが綺麗に決まると、カサゴ!

サバ河豚のダブル…。

船内は本命真鯛、ベラやハナダイ、反対舷ではガンゾウヒラメやでかいトラフグも上がり賑わってました。

終了時間間近で、良く引くハナダイ追加で終了となりました。

例年、今の時期は大鯛が上がるようし、ゲスト混じりで楽しめそうですので、是非テンヤマダイにお出掛けください。きっと楽しい釣行になると思います。

ロッド:海人テンヤマダイ230MH

リール:テイルウォーク スピーキー3000 XGX

釣り船:梅花丸 (千葉県旭市 飯岡港)

レポート:フィールドモニター 川野誠

灼熱すぎた今年の夏もさすがにここに来て気持ち涼しくなり海水温もピークより着々と下がってきたらいよいよ秋の人気ターゲットなカワハギですね。

東京湾の大貫、竹岡あたりもサバフグに邪魔されながらもコッパも湧いてきて佐島では先日に一束越えとの情報も!!

連チャン釣行で剣崎の定宿・瀬戸丸さんに行ってきました。今シーズンはワラサの襲来がなくて港の熱気も落ち着いてますが本命カワハギはサイズ大きめなのが狙えるのでパワフルな引きが楽しみ。

9月は出船が6時半ですが10月からは7時になるので都内からの始発での電車釣行も可能(駅まで船宿から送迎もあり)になるので魅力的ですね。

極上なアサリ剥き身を下ごしらえて定刻に出船、朝イチのポイントは港からすぐの20mライン剣崎特有のガチャガチャ根回りなので根掛かり注意です。

この日は乗船人数も少なめだったので、その昔は乗合でも出船していたとの今期好調なアオリイカを船長の許可を得ましてトモで和田式アオリ仕掛けでシャクったら即ズドン!!

朝から嬉しいお土産が出来ちゃいました🎶

北風が強めで沖のポイントへは行けなかったので城ヶ島エリアへ移動。水深30m前後でこちらは比較的根掛かり少なめもゲストを含め魚っ気ムンムン。

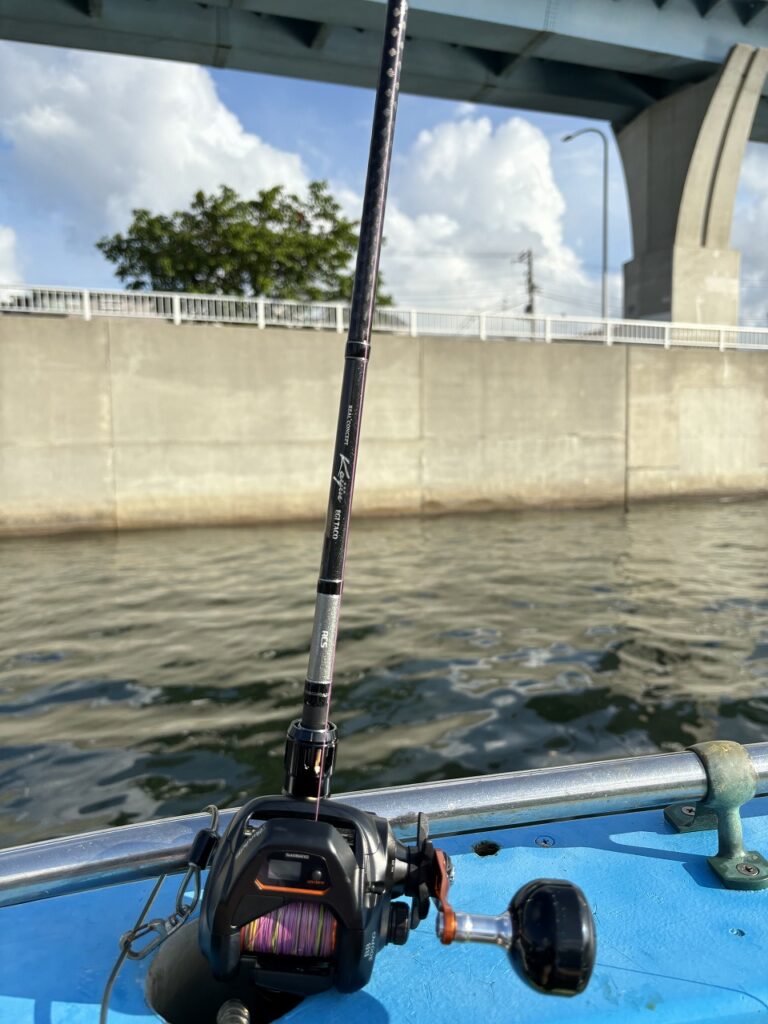

浮いた反応もあるとの船長アナウンスなので底狙いのアルファソニック166Lからハリのある170MHに持ち替えチョン宙でユラユラ誘うとカチっと良型っぽい噛みアタリで最大な31.5cmゲット!!パワフルな引き込みを楽しめました〜。

その後かっとび潮で釣りづらいながらも船中ポツポツと本命の顔を見れながら沖上がりで今シーズン初のツ抜けな11枚でした。

今後ますます水温が下がってくれば群れもかたまり数釣りも楽しめキモパンに期待もパンパンに膨らむばかり〜🎶

好調期待したいですね!!

ロッド:

アルファソニックカワハギ 166L

アルファソニックカワハギ 170MH

リール・テイルウォーク バサルCA73L

仕掛け・自作仕掛け3.5号

オモリ・30号

釣り船:瀬戸丸(神奈川県三浦市 松輪江奈港)

レポート:フィールドスタッフ 柳沢テル

千葉県いすみ市の大原港と言えば、外房の船釣りを代表する港のひとつ。

代表的な釣り物をざっと挙げるだけでも、ヒラメ、ハタ、イサキ、シマアジ、フグ、ハナダイ、ルアーキャスティングなどなど非常に多彩。そして、大原での人気釣り物として忘れてはいけないのが「一つテンヤ」での真鯛釣り。今から15年以上前に専用ロッドが出て、あっという間に外房での人気釣り物になりました。

そんな大原港では、毎年「一つテンヤ真鯛釣大会」が開催されます。毎年、と言ってもコロナ禍の影響のため、最後に開催されたのが2019年で、今回は5年ぶりの開催となりました。今回、自分も大会に参加してきました。当日の釣りだけでなく、この大会の楽しさ・素晴らしさに重点を置いてレポートしたいと思います。

そして、ジャンケン大会や抽選会など、釣果に関わらずたくさんの賞品が用意されているのもこの大会の楽しみの一つ。かなり多くの人に、大はクーラーボックスから、地元いすみ市の美味しい特産品まで当たります。だから、全てが終わるまで参加者の皆さんは帰ることなく楽しんでいました。

さてさて、ちょっとは釣りとかタックルの解説をしておきましょう。

大原では、ここのところ釣れていた水深は20m程度の場所と、10m前後(時には5~6mも)のかなり浅い場所の2通りだったようです。20m程度なら、よほど潮が早くなければテンヤ6~8号、10mともなれば3号でも平気。そのいっぽうで、つる丸さんが最後に行った水深40mという場所もある。40mでは、潮が早くなければ8号でもいいものの、潮が速ければ12号以上を使う可能性もある。また、20mくらいでも潮が速いと10号でも底が取りにくい時があります。自分の場合、何があるか分からないのでテンヤは4号から15号まで用意していきます。中心になる8号と、6号/10号は多めにかつ各色を準備。いずれにしろ、一つテンヤでの基本「確実に底を取れる重さのテンヤを使う」ことは重要です。

アルファタックルの一つテンヤロッドの場合、MH表示で3~15号、Hなら4~20号となっています。ここで注意して欲しいのは、3~15号と書いてあってもMAX15号で潮が速いとシャッキリ操作することはできなくなってくるということです。一つテンヤをある程度やってくると何本かのロッドを使いたくなりますが、2本持つならMHを2本ではなくMHとHを1本ずつのほうが正解です。注意したほうがいいのは、メーカーが違うと同じMHでもパワーが同じではないこと(もちろんアクションその他の面でも変わりますが)。ちなみに、慣れれば強い竿を弱く(繊細に)使うことはできますが、弱い竿を強く使うことは基本的には(物理的には、と言いますか)できません。

ロッドについて、もう一つ。アルファタックルのテンヤロッドは、チタントップCTSを持つアルファソニックと、カーボンソリッドトップのKaijin、買いやすい価格帯のFTという3つのグレードがあります。しかし、グレードよりも、特に穂先の素材による特性の違いを気にしてください。チタントップは、感度は非常に高い。そして、とてもしなやかです。この「高感度」「しなやか」という点で多くのメリットがあり、特にボトムでテンヤをステイさせているときに出るアタリは手感度・目感度ともにとても良く、他の素材だと分からないアタリがはっきり出ます。しかし、穂先まである程度の張りがあり、潮が速い、もしくは水深が深いときに操作性がいいのはKaijinです。例えば、水深がさほど深くないときはアルファソニックのMH、深場・急潮・重いテンヤの場合にKaijinのHという2本を持っていると対応できる状況の幅が相当広くなります。この大会当日は、なおちんと自分ともにアルファソニックをメインで使いましたが、Kaijinも用意していました。それは、必要を感じたときに使い分けるためです。上に書いてあるのは考え方・使い分けの一例ですが、一つテンヤをもっと頑張ろう! という人は竿の特性を踏まえたうえで実際の攻め方を考えてみるともっと面白くなると思います。誘い方・シャクリ方も、竿の特性によって多少変えてみると良いです。具体的には、アルファソニックなら小さくシャクって止める時間を長くする、Kaijinなら大きめのシャクリで、240という長さも活かしてフォールも意識する、という感じですね。

いや~それにしても、とても楽しい大会でした。じゃんけん大会、表彰式、抽選会といった流れもとてもスムーズ。これだけ大きな大会だと、時々何かの準備をして間が空いてしまったりしがちですが、そういったこともなく、大原の船長さんや関係者の皆さんのチームワークの良さを感じました。

皆さんも、機会があればそんな楽しい大原の釣り大会に参加してみたらいかがでしょう。

一つテンヤの他にも、ヒラメ釣り大会もありますよ(今年3月に行われたヒラメ釣り大会は、なんと参加者600名超!)。

最後に、大原の船長の皆様、関係者の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

あ、この日の模様は、同じつる丸さんで同船取材をされていた隔週刊つり情報さんに掲載されます。ぜひそちらもご覧ください。

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。

今期のシロギス釣り、みなさんはもう行かれましたか? パールピンクに透き通る流線型の魚体。「ブルルンッ!」と派手で明確なアタリ。天ぷらダネとしては最高級のシロギスはビギナーにも釣り易く、ベテランには奥深い釣趣溢れるターゲット。10m以浅の浅場で釣れる乗っ込みのこの時期、今年はアカクラゲが少なくて快適なうえに、平均20cm前後と型がイイんです!

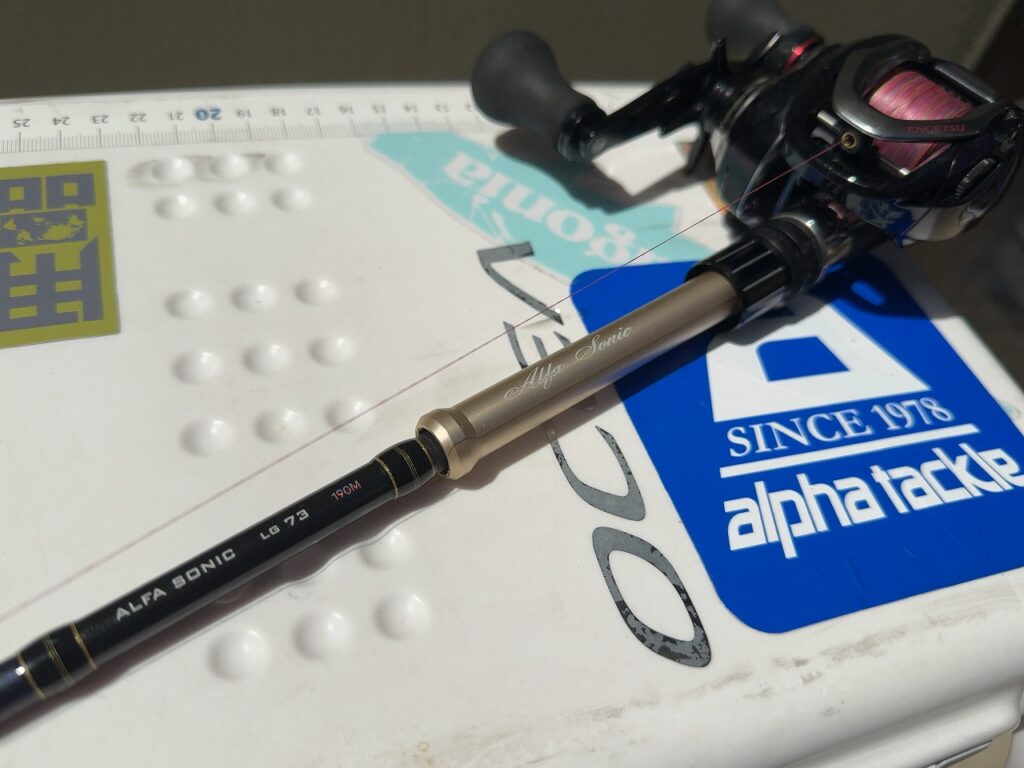

今回持ち込んだのは アルファソニックLG73-190M。錘負荷20〜80号で、アジやイサキのコマセ釣りからコチやヒラメ、タチウオの釣りまで汎用性に長けたコストパフォーマンスNo.1の一振りです。

これまでシロギス釣りと言えば、スピニングリールを付けて投げてはさびいてアタリを出すチョイ投げの釣りがメインでしたが、このところ胴突き仕掛けで船下を釣ったり、潮が緩んでアタリが少ない時間帯だけ軽く振り込んで広範囲を探る釣り、というスタイルに移行しつつあります。

この釣りにフィットするのが アルファソニックLG73-190Mで、積極的に投げてリフト&フォールをする釣り師には兄弟竿のアルファソニックLG82-185MHが手に合うかと思われます。今回乗船した15号オモリで統一の長崎屋さんでは、ちょっと本気を出してアンダースローで投げても安心な丈夫さも特筆です。

──で、この日の釣り。

一投目からアタリのある高活性で、上がる魚は20cm前後とサイズも文句ナシ。ただ唯一、仕掛けを10秒ほどピタッと動かさずにステイさせる「食わせの間」が絶対に必要で、船が流されて8秒でオモリの位置が動いてしまうと途端にアタリが出なくなるというシビアな一面も。この「停め」と、仕掛けを跳ね上げて、沈降する動きでシロギスの気を引く「誘い」のリズムさえ掴んでいれば、エサがハリに付いている限り釣れ続けるという好展開。キス竿としてはちょっと余る竿の長さが、道糸を張らず緩めずで潮の動きに合わせられる“送りしろ”の確保にも役立ちました。

かくして、この日の竿頭は130本と余裕の束釣り達成。わたしは取材の片手間でもLサイズのジッパー付きポリ袋がちょうどいっぱいになる50本と大満足の釣果。中小サイズは定番の“天ぷら”に。22cmを超える大きなサイズは塩水で洗って“刺身”にしたり、冷蔵庫で“酒干し”にすると他魚種では味わえない豊かな風味を楽しめます。

アタリ年を感じさせるこの好機に、東京湾の小物釣りの奥深い釣趣をお楽しみください!

▼タックルデータ

竿:アルファタックル/アルファソニックLG 73 190M

リール:小型両軸リール

道糸:PE 0.8号

船宿仕掛け:幹糸1.5号/ハリス1号/競技用キス9号 胴突き仕掛け

オモリ:15号

付けエサ:アオイソメ

▼船宿:つり船 長崎屋 (神奈川県横浜市 横浜本牧漁港)

レポート:フィールドモニター 二上あや

9月7日、釣りジェンヌさんが開催されている、『ひとつテンヤ釣り体験』に参加してきました。

釣りジェンヌさんでは、釣り経験が少ない方でも気軽に参加出来る釣り教室を開催していて、今回は「初めてだけど、船釣りをやってみたい!」と声を掛けてくれた友人との参加です。

午前船を終えた船が戻り、船宿は人々で賑わう中、午後船チームの私達は総勢38名、2隻に分かれて船に乗ります。

30度越えの灼熱の甲板は汗だくですが、出船前のレクチャーを真剣に聞いていて、参加者の皆さんの情熱を感じました。

ポイント迄は20分。この時期の大原では、3号から5号の軽いテンヤを使う事も多いようですが「今回は初めての方も多いので最初はテンヤ8号からやってみましょう」とアナウンス。

船釣りが初めての友人にも、先生が横についてくれて、真剣な面持ちで仕掛けを落としています。すると間も無く竿が曲がり、初めての真鯛を手にしました!満面の笑みで、本当に私も嬉しい瞬間でした。

さて、初挑戦の友人に釣っていただいたので、私も釣らないと…。カジメの層を避ける為、着底後すぐリールを4回巻いてからゆっくりと誘うとアタリ!しかし上手く合わず残念。。。釣れた人の誘導テンヤの色を参考に金ピンクに変更し、仕掛けを落とすと、コンコン!明確な鯛のアタリが海人テンヤマダイ230MHから伝わってくる。ビシッと合わせが決まり、小気味よい引きです!小振りながらも本命の真鯛!!嬉しすぎる!!

船内では、時折ハタやシイラが掛かったり、楽しい雰囲気でしたが、真鯛の活性は今ひとつ。それでも皆さんアタリを感じたり、釣られて楽しまれていました。

釣りの楽しい輪が広がって行けばば良いなと思いながら帰路に着きました。

【タックル】

ロッド:海人テンヤマダイ230MH

リール:テイルウォーク スピーキー3000S XGX

釣り船:長福丸(千葉県いすみ市 大原漁港)

釣りジェンヌ

釣りジェンヌは、女性も釣りを楽しみたいをお助けするボランティア団体です。「女性のための楽しい釣りイベント」を定期的に開催しています。釣りに興味がある女性の皆さん、ぜひ釣りジェンヌのWEBサイトをのぞいてみてください!

レポート:フィールドモニター 川添法臣

こんにちは、フィールドモニターの川添法臣(かわぞえ のりおみ)です。2024年、ちょっと意地になって追いかけていた魚が居ます。その魚はシマアジ。4月の金洲解禁から、5月の大原や乙浜でのイサキの混ざり物…と毎回の釣行でハリ掛かりまでは漕ぎ着けながら、ことごとくハリス切れや口切れでバラシてしまうスランプに陥っていました。

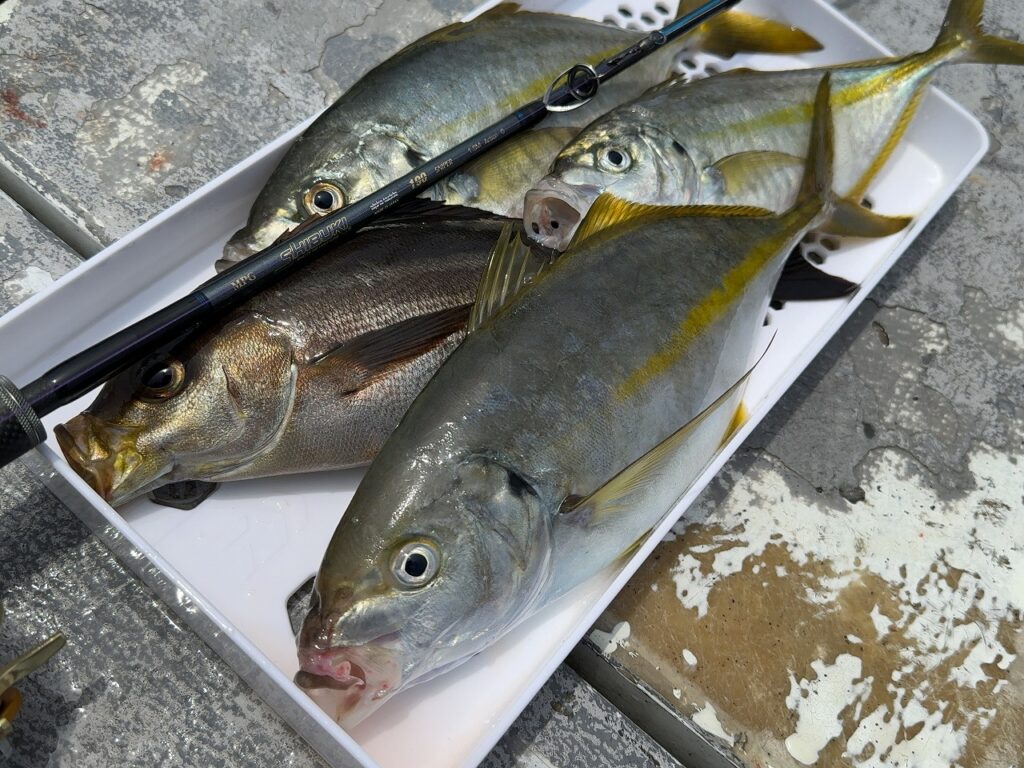

悩んだ挙げ句、その日に持ち込んだのは「MPG SHIBUKI 190 SNIPER」。カタログ落ちした旧製品ですが、最近急に持てはやされているカーボンモノコックハンドルやスモールトリガーシートを2015年から採用していたライトゲーム用ロッドで、錘負荷30〜80号の7:3調子。MPG(マグナムパワーグラス)チューブラーの内側に中弾性カーボンを配置することで、MPGのパワー・強度・粘り強さを損ねることなく、ブランクスのスリム化と軽量化を実現した次世代型MPGロッドでした。

その進化型が、現行の白いブランクスが目を引く「21 SHIBUKI F190」となり、100% MPGとなって更に喰わせもコマセもこなす軽快で懐の深い操作性が光る一振りとなっています。

──で、この日の釣り。

出船前から濃い霧が立ちこめ、沖出しの間もミストを浴び続けているような肌寒い日並みでした。1投目でハリ掛かり直後にハリス切れでバラシ、2投目は一文字足らずのマアジが釣れ、本当ならアタリの多さに奮起する場面ですが、スランプに陥っていると弱気になってしまい「今日もまた…」などと思い始めていたところ待望のアタリ。大船長に「バラす前に早く上げちゃいな!」と励まされ、ビシを掴んだ後は操舵室から出て来た船長がハリスを手繰り、大船長がタモ入れしての三人掛かりで船中一枚目。「ちっせぇな」と大船長は苦笑いだったものの、わたしにとってはスランプ克服の大切な一尾となりました。

この1枚目で心の余裕が生まれ、イサキの混じる流しでも上のタナに狙いを絞ってシマアジの釣果を重ねることに成功。潮が緩んで食いの渋るタイミングにはハリスを1.5号に落としても獲り込めるようになり、この日の私的最大1kgのシマアジもこの時合いでの魚でした。

かくして、この日はちいかわサイズのシマアジを3枚と、ジャンボイサキを含むイサキ5本とマアジ1本で沖上がり。

シマアジ釣りは、釣れるタイミングでいかに手返し良くタナをサーチしながらコマセの中で仕掛けを動かし、細ハリスを護りながら口切れする前に獲り込めるかが釣果の分かれ目。9月に入ってからは更に成長して1.5〜3kgクラスも上がっているシマアジ。スリリングなファイトをアルファタックルのMPGで釣果に結びつけてください!

▼タックルデータ

竿:アルファタックル/MPG SHIBUKI 190 SNIPER

リール:中型両軸リール

道糸:PE2号

コマセビシカゴ:FL60号

テンビン:腕長30cm

クッション:直径1.5mm×長さ30cm

船宿仕掛け:ハリス1.75〜1.5号/ムツ9号 3本針

付けエサ:潮の効かないタイミングに、一番先のハリにイカの短冊切り

▼船宿:つる丸 (千葉県いすみ市大原漁港)

レポート:フィールドモニター 鷲谷康幸

知り合いの女性釣り師からのお誘いがあり初の走水ビシアジ釣りへ。

この方、吉明丸さんの常連で船長からもお墨付きのビシアジガチ勢!

初の150号ビシ、初の走水港、初の船宿さんと初づくし。

最初のポイントは水深約20m~。本格ビシアジ初挑戦でなんと右舷1番に入れてもらいプレッシャーを感じつつ第1投、さすが走水な激流です。

教科書通りなコマセ釣りの誘いで運良く船中1匹目。

本格的ビシアジ挑戦の記念すべき1匹目の魚は体高ある20cmほどの金アジ。

その後も誘い上げ、待ち、聞き上げを組み合わせつつ1荷も狙いながら数をポツポツ稼ぎ 20匹ほどに。

群れが抜け移動した次のポイントは40m~。

相変わらずの激流ですがこのポイントは釣れてくる魚の9割以上が40cm前後のデカアジ で引きも強力。ここで釣果のペースがダウン「普通のビシアジの釣り方」では食いも悪くバレも多発。

見かねた船長がマンツーマンで誘い方を教えてくれます。

船長が教えてくれた誘い方を忠実に再現すると1投1匹のペースでほとんどが上顎フッキングでバレません。むしろ針外しに手間がかかるくらいのがっちりフッキング! あまりコマセ釣りはしないので「そんな誘いもアリなんだ?!」と思うような誘いですが 確かに理にかなった誘い。

秘伝の(?)誘い方の詳細は是非吉明丸船長に聞いてみてください!言葉使いも丁寧で優しい 船長です!

結果、船中竿頭の方は97とダントツ釣果、尊敬です。

2番手は同行者の42匹、私は3番手の40匹でした。

初の150号をつかった釣りでしたが意外とビシそのものの重さは気になりませんでした。

むしろ仕掛けの重さよりもチョッパヤな潮流の抵抗と1日船だったため後半は背筋バキバキで手のひら痛いです・・・グローブはした方が良いですね…。

今回使用したロッドはビシアジFT。

説明するまでもないハイコストパフォーマンスモデル、同行の方も1本持っているとの事。 150号を背負えるにも関わらずとてもしなやかさと同クラスのロッドではトップクラスの 軽量で船長直伝の誘いにもピッタリフィット。大きめの電動リールをセットするので、手の小さい方ではグリップのトリガーが指に当たって痛いかもしれませんがその辺りはグローブする事で解決。

あとは個人的感想ですがFTシリーズはめちゃくちゃカッコ良いです、最初に見た時は「ハイエンドモデルか?」と思ったくらい。

150号と聞くと正直、錘の重さで二の足を踏みますが電動リール使用とロッドの軽さでな んとかなります! そしてとにかく美味しい走水の鯵、是非ご挑戦ください!!

レポート:フィールドモニター 岡崎敬久

東京湾のタチウオ、通称夏タチのドラゴンサイズ狙いで行ってきました。

最近の釣果はポツポツですが、ミニゴンに混じってドラゴンもあがっているらしく、中にはF8、140㎝の神龍クラスも居るらしいです⁉

期待を込めて出船しますが、旧江戸川から東京湾に入ると台風とその大雨の影響でしょうか、ゴミと濁流で水色がカフェオレのように濁っています…前回までの好釣果が続けば良いのですが…

到着まで約1時間少々、横須賀沖付近に到着です。こちらは水色は問題なさそうです。南の微風、少し波がありますが、まだ台風のウネリも無く問題はありません。

水深は約50m、1投目から頻繁にアタリはありますが、なかなか掛かりません。今日も小さいミニゴンが優勢な予感がします…パターンはシェイク&ステイで穂先のCTSを跳ね上げるアタリが頻発しますが、掛かるサイズはF3サイズばかり…中盤を迎えた頃にやっと3㎏設定のドラグを出すサイズが掛かりました!スケールで計測すると十分に指5本の範囲を超えており、とりあえずF5のドラゴン1本確保しました、が…その後続かず、アタリも少し遠のいていきます。

ですが、近くの人はポツポツあげています。しかも良型主体で…どうやらパターンが違っていたようで、超ロングステイにして、あまりアクションを付けてはダメでなようでした。すかさずパターンを超ロングステイモードに切り替えます。するといきなりひったくる強烈なアタリでロッドがノサれて…凄い衝撃が掛かります。まさに水中根掛かり(笑)、強烈なバックスライドをかわしながらやっと浮上してきたのは、F5オーバーの太い重量級ドラゴンで、船に引き上げるのにラインが指に食い込んで切れそうでした💦

その後もなかなかアタリは連発しませんが、ミニゴンが時折混ざりながらも良型主体&F5を2本追加することができて終わりまで続いてくれました。もう少し早くパターンに気付いていれば釣果は伸びたかもしれません…東京湾の夏タチはミニゴン多めながらもドラゴンが混じっていますので、まだしばらく楽しめそうです、

最近の東京湾の場合、パターンが日によってあるいは時間帯や潮、天気によってかなり変わってくるようです。つい先日はシェイクからのステイ、さらに超微速巻き上げで食い込むアタリを待たないと掛からないパターンだったり(こういう場合はGZ180を使ってじっくり焦らせて待つのが有効です)、今回のようにシェイク多めでステイだったり、超ロングステイだったり(GZ160でテンヤをしっかり動かしたり止めたりメリハリつけてテンヤをコントロールしましょう)その都度パターンによって使い分けるのが大切です。どちらのロッドでも極細超柔軟チタントップCTS(形状記憶チタン合金コンポジットチタニウムソリッドトップ)が搭載されていますので、どんな状況でもアタリをしっかり見せて伝えてくれますので、テンヤタチウオが更に楽しくなること間違いなしですw

ロッド:アルファソニック タチウオテンヤ GZ 160MH

アルファソニック タチウオテンヤ GZ 180MH

リール:tailwalk ヴィレイヤーDG 100HG-PH/R

ライン:tailwalk PowerEye WX8 1号+フロロカーボン8号

レポート:フィールドモニター 二上あや

お友達同士・内輪で開催された、タコ釣り大会に参加してきました。

金沢八景・一ノ瀬丸さんから出船です。

開会式のあと、船に乗り込みます。

くじ引きで引いた席番号は1、ミヨシ左舷に座ります。

走る事15分。

さあ!実釣開始の合図です!

根掛かりするポイントかどうか恐る恐るエギ一個付けで様子をみます。思ったほど底はゴツゴツしてなさそうなので、少し投げても大丈夫そうな感じ。軽快に小突き、タコを誘います。

隣で釣っていた友人がさっそく竿を曲げた!

ほどなくして私も重みを感じたので、リールを巻き始めましたが、すぐに軽くなってしまい残念…。タコは離れてしまいました。

船長が細かくポイントを探してくれるのですが、ポツリと時々上がる程度で船内は静かな時間が続きます。そして岸壁に近いポイントへ移動。

Kaijin エギタコ180Hで小突きを入れると、海底はゴツゴツしていかにも根掛かりしそう…しかしゴツゴツしたところにタコが居るのかも知れない。

小突き10回程度してからピタッと止めると、何やら重みがあるぞ!

じわりと合わせてから、静かにゴリゴリ巻いて水面に上がってきたのは本命のマダコ!!

やっと会えた本命に心からほっとしたし、最高に嬉しすぎました。

船長が移動しようと、「上げて下さい」のアナウンスをした時に、私がタコを釣り上げたので、もう少しここでやってみよう!と、このポイントで続けていると、船のあちこちで竿が曲がりはじめ、遂にみんなが待っていたその時が来たようです!!

パタパタとレギュラーサイズのタコが上がり始め、反対舷では大きなしなり!

上がってきたのは後の計量で1kgをゆうに超える大物!

大型を釣った人のエギや誘いを参考に、私も次に繋げたいところですがなかなかそうはいかず、終わりの時間に…。

kaijin エギタコ180Hで、一日を通して小突き続けましたが、一日誘い続けても途中で疲れを感じる事なく楽しく釣りが出来ました。

大会では、やっとの思いで釣れた1杯でレディース 賞を頂きました!

釣行日:2024年8月25日

釣り船:一之瀬丸(金沢八景)

ロッド:Kaijin エギタコ180H